2013年秋,當第一次翻開這部由黃丕烈、陳鱣批校題跋的《硯箋》,竟有一種如逢故人的感覺。從2010年秋拍的“顧批”(顧廣頎批校)《戰國策》到2011年的“黃跋”(黃丕烈題跋)《國語》、《文房四譜》和《畫鑒》,我們西泠同仁協同黃丕烈和他的小伙伴們,不斷續寫著故紙堆中的拍場傳奇。這一回,與黃丕烈搭檔的是清代大儒“美髯翁”陳鱣。

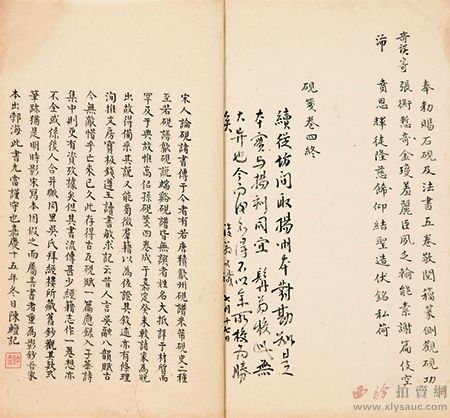

黃丕烈、陳鳣批校題跋《硯箋四卷》

(宋)高似孫修

清嘉慶十五年(1810)陳鳣家鈔影宋本

1夾2冊 紙本

29×18cm

鑒藏印:士禮居(朱) 仲魚(朱) 仲(朱) 魚(朱) 海寧陳鳣觀(朱) 仲魚圖象(朱) 得此書費辛苦后之人其鑒我(白) 宋本(朱)

說明:《硯箋》一書無宋元刻本傳世,此本為陳鳣據吳騫拜經樓所藏明代影宋鈔本,屬善書者重為影鈔,筆跡行款皆依舊貌。卷末有嘉慶十五年、十六年陳鳣題跋兩則,嘉慶十六年黃丕烈題跋兩則。由此知陳鳣先以清康熙間揚州詩局本校勘一過,以朱筆細書校語;黃丕烈借歸以家藏影宋鈔本重校一過,并將異同之處記于此冊,墨筆批校多達330余條。扉頁處有民國間實業家、藏書家盛宣懷“愚齋圖書館”藏書簽一張。

此本中的黃丕烈題跋雖未見出版,但與《蕘圃藏書題識》中所錄兩種《硯箋》可相印證。陳鳣題跋已被臺灣中央研究院研究員陳鴻森輯入《陳鳣簡莊詩文鈔拾補》。

著錄:《陳鳣簡莊詩文鈔拾補》,陳鴻森撰,臺灣《書目季刊》46卷第4期,2013年6月。

參閱:《蕘圃藏書題識》,(清)繆荃孫輯,民國間刻本。

陳鳣(1753–1817),字仲魚,號簡莊,浙江海寧人,清代乾嘉時期的著名學者、藏書家,其人清癯多須,故黃丕烈稱其為“髯翁”,他有一方肖像印,可傳其神。2011年西泠春拍中,黃丕烈在琉璃廠贈予朝鮮使臣樸修其的那部《國語》,就是取自陳鱣的行篋。當時兩人同赴京師趕考,說起這二人的科舉經歷,也頗有幾份相似,都是中舉后就屢試不中,后來雖通過“大挑”謀得一官半職,但已無意仕途。

歷史上,在詩禮繁盛之地、有大學問的人,往往遵循儒家“達則兼濟天下、窮則獨善其身”的教訓,此等人雖幽游山林,而能自以其學問見識而通古今之變、成一家之言,進而留清名于后世。有清一代,因文網密布之故,第一等的士人多半投身于故籍,鑒藏抄校、考辨源流,以藏其志,兼避其禍;如此,雖未能立功于當世,卻足以學術之造詣傲然士林,此焦理堂、汪容甫之門庭所以不亞于卿相也。這其實也未嘗不是一種值得欽敬的功名。前述的顧、黃,今天所講的陳鱣,都屬于這一流的文人。阮元稱陳鱣是“浙西諸生中經學最深者”,他撰有《經籍跋文》為版本學名作,可惜其藏書和稿抄本身后大都散失,今人多有不知。

此次亮相2013西泠秋拍的這部《硯箋》為陳鱣的家抄本,首有“仲魚圖像”肖像印和“得此書,費辛苦,后之人,其鑒我”朱文印,但凡心賞之書,他大都會鈐上這兩枚藏印。卷末有兩段陳鱣題跋(已被臺灣中央研究院研究員陳鴻森輯入《陳鳣簡莊詩文鈔拾補》,2013年6月,臺灣《書目季刊》46卷第4期),由此可知,此本是他于嘉慶十五年從同鄉吳騫的拜經樓里借得明代影宋抄本,囑善書者影鈔而成,故行款、內容皆依舊貌。鈐于卷端的一方“宋本”藏印,或有“下真跡一等”之意。

《硯箋》一書為宋代陳振孫所撰,凡四卷,分述端硯、歙硯、諸品硯及前人詩文,旁征群籍,備采諸家之說,乾隆年間被收入《四庫全書》。然未見宋元刻本傳世,宋刻至清代已難以得見,就連黃丕烈這樣的大藏家也不禁感嘆:“倘天壤間尚有宋版在,或續遇之,以折衷其是非,豈不更快乎”(《蕘圃藏書題識·硯箋四卷(校宋本)》)。康熙四十五年,曹寅于揚州詩局重刻此書,為“楝亭二十一種”之一,剞劂甚精。嘉慶十六年,陳鱣復取揚州詩局本與家抄本進行比對,將校語以朱筆細書于抄本上。從校跡推定,此家抄本與揚州詩局本的底本應同出一源,故內容上差異不大。

與陳鱣相比,黃丕烈的落筆多少有些大大咧咧,正如他在跋文中承認的:“余素性粗疏,下筆草率,點污之咎知不免矣。”不僅“點污”了別人的珍本,還在自鳴得意地說:“今而后不得不以余所校為勝矣”,敢出此言的,或許只有“佞宋主人”黃丕烈了。

黃丕烈(1763-1825),字紹武,號蕘圃、復翁,江蘇吳縣人,博學贍聞,喜聚書,尤好宋元精槧、舊抄善本。他有一個專藏宋版書的齋室,名曰“百宋一廛”,并自稱“佞宋主人”。當年陳鱣從吳騫處借得明代影宋抄本《硯箋》時,黃丕烈也想借錄一過,未暇,他又從陸東蘿處收得一部《硯箋》(下稱“陸本”),亦是從宋本傳錄。這一下,黃丕烈來了興致,他立即借來了陳鱣的家抄本(下稱“陳本”),兩相比對,并將其異同處記在了“陳本”上。黃丕烈的此次校對,可謂收獲頗豐,校跡多達330余條,有些字句還旁參別籍,標以案語。

如卷四,吳淑的《硯賦》有“成墨海于一細”一句,“陸本”和“陳本”皆作“細”,然文義不通,黃丕烈手頭恰好有五硯樓藏影宋抄本《事類賦》,取閱之,蓋“鈕”字也。《文房四譜》曰:“昔黃帝得玉一鈕,治為墨海焉。”于是,黃丕烈在“陳本”中寫道:“案一‘細’陸本亦如是,疑誤,及檢本書知一‘鈕’。此誤蓋在形似也。”關于這段考證,《蕘圃藏書題識·硯箋四卷(校宋本)》即“陸本”題跋中也有記載。

嘉慶十七年,黃丕烈又從顧珊齋試飲堂獲得一部毛氏汲古閣舊藏《硯箋》抄本(下稱“顧本”,今藏國家圖書館),甚為珍愛。“顧本”與“陳本”行款一致,相比行款經改易的“陸本”和揚州詩局本,更近宋刻原貌,且卷一多出一葉,是其勝出之處。在內容上,三個抄本互有參補。黃丕烈對于古書善本,每見必收,以至一書竟有重復至三四本者,旁人笑其夸多斗靡,對此,他在“陸本”《硯箋》題跋中如是說:“余曰取其書之盡美又盡善也。即如此《硯箋》,大概置揚州近刻而已矣,余卻未之蓄,為無舊本也。見有海寧陳錄吳本矣,擬鈔之,未果也。見有陸收鈔本矣,因借陳本勘之,又借近本勘之,知陳善矣,又知陸善矣,而近本無取焉。……適又遇顧本,乃知更善于陳陸兩家本。今后得宋本,乃真善耳。可見余之重復收書者,無他,期于盡美又盡善也。旁觀者幸勿以為笑”。

黃丕烈在“陸本”、“顧本”中的題跋,均被輯錄于《蕘圃藏書題識》,而“陳本”中的題跋卻隨著陳鱣藏書的散出,一直未被世人所知。如今,“顧本”藏于國圖,“陸本”則未見諸公藏,或已失傳,它的內容唯有賴黃丕烈在“陳本”中的校語而令后人得其一二。當我們讀到“得此書,費辛苦,后之人,其鑒我”這樣的藏印,以及陳鱣在跋語中的諄諄囑托“此書尤當謹守也”,心中不免悵然。書的扉頁處還有 “愚齋圖書館”收藏簽一張,知其后為近代著名實業家、藏書家盛宣懷所藏。

黃跋(黃丕烈題跋)、顧批(顧廣圻批校)、毛抄(毛晉汲古閣抄本)、勞校(勞權、勞格批校)被譽為書界四大名品,“黃跋”位居其首。此影宋抄本不僅有黃丕烈、陳鱣兩家題跋,還有他們的親筆批校,其中黃丕烈的跋語未見出版,其校語所據的影宋本今或不存,因而此本的學術價值和文獻價值值得重視。

“余之得遇此書,固余之幸。此書之得遇余,亦此書之幸”,二百年后,唯愿這份幸運能繼續流傳于天壤間。