▲2020西泠春拍

清中期?瞿子冶刻貞祥制紫泥石瓢壺

款識:貞祥(蓋款);石壺子繁(底款);吉安(把款);子冶、令(刻款)

鐫刻:舊家苕水西,今住鴛湖曲。高館月來遲,檀欒結寒綠。竹外湖水清,照見須眉古。掛壁一枝斜,并作瀟湘雨。種榆仙館集中句,題錢順甫畫竹。子冶方畫竹,有以曼翁集相示者,即書畫竹句。

詩文著錄:陳鴻壽《種榆仙館詩鈔》

說明:附原配木盒。

7×15cm

款識簡介:石壺子繁,瞿子冶(1778-1849),名應紹,字陛春,號子冶、月壺,晚號瞿甫、老冶、石瞿、緘齋,室名毓秀堂、萬竹盦,上海人。清道光年間貢生,官玉環同知。工詩,善書畫,精蘭竹。又長篆刻,好刻竹于宜興茶壺上,擅制紫砂壺,法陳曼生。

這是文人紫砂發展史上

一次具有代際價值的創作

是藝術與文學傳承的特殊時刻

2020西泠春拍

中國歷代紫砂器物暨茶文化專場

一種特別致敬單元

“(瞿)子冶方畫竹,有以曼翁集相示者,即書畫竹句”,其攜申錫、貞祥眾制壺名匠,直取種榆仙館集中句,遮天蔽日七十一字,滿壺通刻。作為公認的曼生傳承人,瞿子冶以這種開戶迎風的方式追摹前賢,“月壺”與“種榆仙館”由此實現“天宮對接”,以對傳奇的致敬打造出新的傳奇。

曼生集大成,以文入器,砂壺面貌從此不同。此后規摹者眾多,想在大宗之上別出一格,談何容易。“瞿壺”何以獨立其名?既然是晉接之作,此壺的承載量便驚人了,啟示意義也昭然。承續名篇,堪入壺典。

【 對曼生、子冶詩人身份的再發現 】

寫竹還需更寫詩,高遷亭下十三枝。鐵龍飛出商聲老,未許箏琵耳得知。

子冶繼曼生之后,將書畫與砂壺結合,開創了屬于自己的風貌,人稱“瞿壺”。瞿壺以石瓢為經典代表,而子冶直接致敬陳曼生的作品,可以說前所未見。眾所周知,瞿氏好為墨戲,而于畫竹工力最深,肆筆所至,縱逸自如,論者咸謂時下第一手。其鐘情竹子題材的書畫創作,出于大量題畫詩的需要,平時自然會有意搜集竹子相關的文學素材。

此壺身鐫刻詩文主體四十字,取自曼生公《種榆仙館詩鈔》,具體篇目為《題錢順甫畫竹,為李翁沁碧》。壺蓋上,瞿氏自題:子冶方畫竹,有以曼翁集相示者,即書畫竹句。這一筆輕記,道出移詩題壺的緣由,看來是正常不過的文學關注。陳曼生筆下有“掛壁一枝斜”,瞿子冶亦有“(窗外)一枝青過墻”的句子。借詩上壺,用瞿氏的詩文打個比方,是“我欲借君亭子坐,待鋪縑素寫秋聲”,可以當作一種文藝行為去理解。

然而細想一下,為何會有以曼翁集相示者呢?應當是子冶基于砂壺器形技法創作之外,對曼生詩人詩品發起的主動關注。曼生壺銘,內蘊悠長,前人多有闡釋,曼生存世絕品也與西泠拍賣結下諸多緣分,屢創紀錄,這實際上都是其精神追求的烙印。《種榆仙館詩鈔》中,陳延恩之序有言,“讀先生詩不第有以知其人矣”。玩其壺,不知其人,可乎?這是從孟子起就提出的文藝批評的原則和方法。

子冶和曼生差十余歲,兩人合作工匠有所重合,所以在制壺技法上是互通的。既然技術環節打破了專利壁壘,那么子冶的出類之處,就在于他對曼生本人的文化趣味、個人品性發生了興趣,并以此自我觀照。西泠長期在收藏拍賣中強調這種觀照的特殊意義,這也是文人紫砂代際傳承中最有意味的地方。

▼壺身接近壺口處所刻:種榆仙館集中句

▲ (左)從曼翁到子冶,以及后續的梅調鼎、伯年壺、愙齋壺,盡述文人與紫砂的不解之緣。

▲ (左)從曼翁到子冶,以及后續的梅調鼎、伯年壺、愙齋壺,盡述文人與紫砂的不解之緣。

▲ (中)2014西泠秋拍拍品 朱孔陽舊藏 瞿子冶《月壺題畫詩》。詩集收題畫詩一百七十九首,且多為題畫竹之句。

▲ (右)2016西泠春拍拍品 西泠八家之一的陳鴻壽《種榆仙館詩鈔》二卷。陳氏詩稿向不示人,道光間初刻于揚州,堪稱清集妙品,惜書版毀于咸豐太平天國之亂,流傳甚稀。此本為西泠印社創始人之一吳隱以聚珍版重排。

據有限的記載,瞿子冶平生構思甚捷,然旋即棄捐,并無存稿,所鐫版者,僅《月壺題畫詩》而已。《種榆仙館詩鈔》、《月壺題畫詩》從文本的搜羅到正式成刊,都已是二人身后之事了。因為世亂,一部分文字散佚了,這是十分可惜的。所謂種榆,先在此有所失,后在彼終有所得。所謂月壺,月影滉漾開乾坤。對曼生、子冶詩人身份的重新發現,使得我們對曼生十八式以及文人紫砂系統的理解,不僅停留在藝術樣式的創新,更將上升為一種文化范式的確立。

【 篆刻陶刻互通,奏刀別有手法 】

風晴雨露翠交橫,一片篔簹腕底成。

《種榆仙館詩鈔》集曼生公詩作近三百首,以竹為題的似乎僅此一例。瞿子冶能在翻閱中精準找到此詩,主要是對詩題“題錢順甫畫竹”中“竹”字敏感。此外,瞿子冶極大可能對錢順甫其人相當熟悉。

錢善揚(1765-1807),字順父,又作順甫,又字慎甫,號幾山,又號麂山,浙江秀水人。畫善墨竹,得其祖法,與同里文鼎同學,極友善,論書讀晝,往還甚密(《丁丑劫余印存》第七卷,即收錄錢善揚刻文鼎自用印),著有《幾山吟稿》。文鼎,清代篆刻家,精刻竹,與瞿子冶合作制壺。

同為愛竹之人,文人同好之間的引薦或傳聞則是大概率事件。關鍵是,錢順甫“得其祖法”之“祖”,乃清近三百年文化史中屈指可數的大學者——錢載。錢載不僅是十八世紀中國最重要的詩人之一,同時也是一位卓越的畫家。根據錢載年譜記載,錢順甫為錢載親自教授的家孫。錢載一生作竹石圖無數,這些信息瞿子冶自當了然于胸。

錢順甫為錢載之孫,同為愛竹之人。

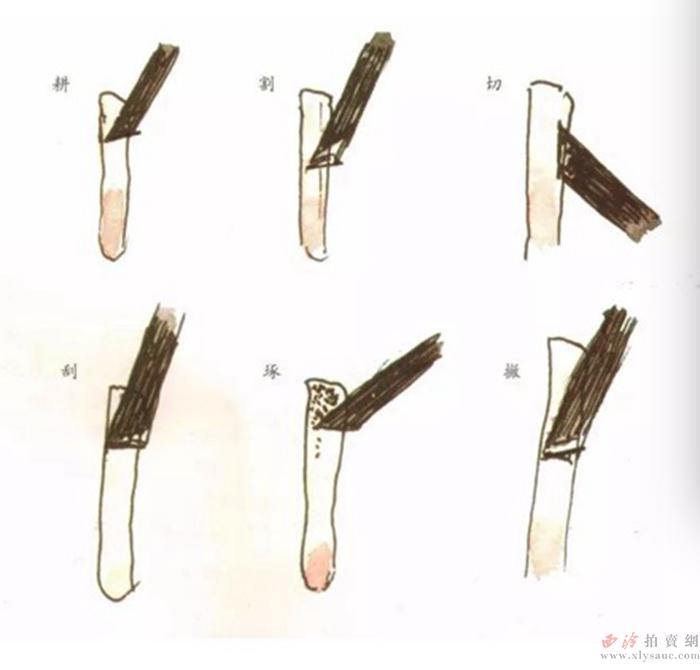

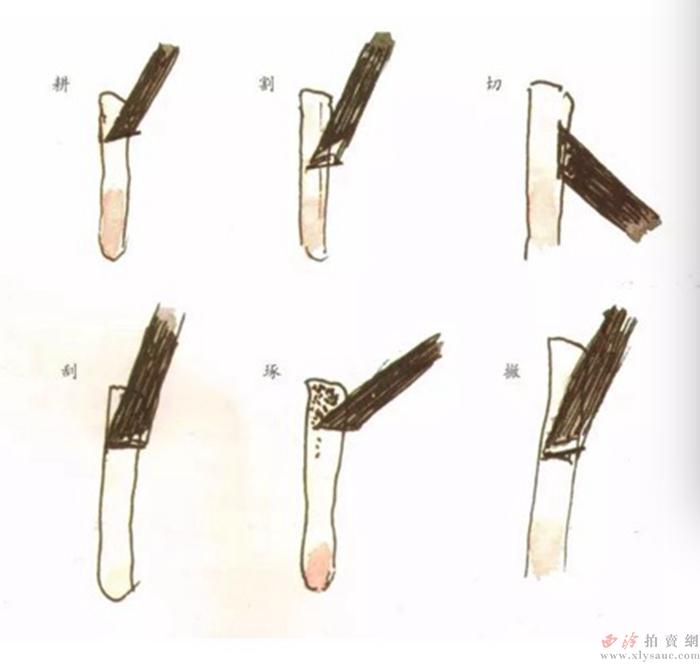

陳曼生、錢善揚、文鼎年紀相仿,較瞿子冶年長十余歲。曼生名列“西泠八家”,篆刻成就自然了得。錢、文、瞿三人亦善篆刻,西泠印社印學叢書《廣印人傳》中即收錄瞿應紹(即瞿子冶)、錢善揚二人簡介。據載,子冶制壺,倩鄧符生至宜興監造,精者子冶手自制銘,或繪梅竹鐫鋟于壺上,時人稱為三絕。書家及篆刻家的身份,使得紫砂陶刻裝飾藝術中,引入金石用刀技法成為可能,循筆跡而運力,便筆趣與刻味兼得。相比刻印,陶刻雖易于進刀,但變化較之困難。瞿壺精刻,刻刀游走,沖切結合,輔以陶刻特有的撇、耕刀法,由靜見動,似藏確露,旖側俯仰可見。

徐秀棠著《宜興紫砂傳統工藝》中對砂壺刻字的技法圖示

子冶嘗“篤長箋大幅堆幾案間,應接不暇”,在陶刻創作中,為突破壺的面積所限,瞿氏常常橫陳橫題。在陶刻書體的選擇上,基于日常的書法創作,同時也要考慮陶胚的造型。石瓢上小下大圍身筒,整體呈圓臺狀, 舒展的行書需要就著壺體的坡面進行表達。章法開合、行列揖讓,結字大小錯落,行云流水。單字傾斜的角度,尤其是長橫的處理,使得俯視整壺可感覺到一股向心力。起筆與收筆的裝飾性特征,有竹葉畫意,如枝葉生動。橫劃或藏入露出,或露入藏收。豎劃起筆或直入或側入,收筆或懸針或垂露。受到歷代碑碣刻法的影響,以雙刀三角底表現的線條,瘦硬勁挺。整體書法不似陳曼生般中宮緊束,卻一如瞿詩般燿艷深華。這種融合了縱逸自如的金石趣味,還體現在壺型上。子冶石瓢,經典的壺身三角,重心下腹,端莊敦穆。蓋作橋鈕,成壺身縮影。身筒、壺把、三足、流構成諸多三邊形的流轉組合。彎角的銜接,圓融精妙,得心應手。

▲ (左)“結”字長豎,起筆處刀頭刻下后,刀管稍加旋轉,呈現出內胎砂地效果。如徐秀棠《宜興紫砂傳統工藝》“談濕刻”中所說,早期名人名作中所見刻字兩邊鋒利、中間成V,是在壺的胚體沒有干之前鐫刻的,這種刻法顯示了陶刻者與制陶者默契的配合。

▲ (右) “欒”字等一些字的長橫斜勢成書后,俯視時指向圓心,正視壺體有直指壺頂的視線導引。

“一”、“枝”中筆劃粗細的對比;“外”字轉折的處理剛柔并濟;與永字形近的“水”字反捺收尾,與前一句中“苕水”的“水”作不同的書寫處理。

三邊形的流變以及壺身迷人的彎角曲線

三邊形的流變以及壺身迷人的彎角曲線

【 致敬與變奏 】

子冶本說是詩家 風搜文字雨調砂 種榆仙吏傳竹句 蔽日遮天承作跋

種榆仙館詩有“治世之音,安以樂其政和”,究其原因,陳曼生詩歌寫作和宦游生涯是并行的。這也是曼生整體藝術創作的氣質構成。讓我們再細讀壺身的詩文:

舊家苕水西,今住鴛湖曲。高館月來遲,檀欒結寒綠。竹外湖水清,照見須眉古。掛壁一枝斜,并作瀟湘雨。

起首敘事入興,開篇講了一件事,搬家。這十個字卻舉重若輕,一下就是錢氏家族三代的變遷。曼生擅長方志研究,以今昔對比的敘事鋪陳進入詩境便不在話下。舊家苕水西,今住鴛湖曲。我們仿佛看到一代文宗錢載,自祖居海鹽湖天海月樓,遷至嘉興南湖(鴛鴦湖)畔,至老灑然獨坐,時憶文史故事,從容諷味,課諸孫(包括錢順甫)作為,間命棹渡南湖往九曲里尋故人舊跡,這里有多少昔年投贊與垂顧,多少漂泊與重逢。

竹外湖水清,照見須眉古。遲來的“月”與須眉之“照”以為詩眼亦可。老手以數語了之,何等簡要。格老調清,極淡,卻有斤兩,在簡明的語言里包含細膩豐富的事態信息,事詳而情隱,拓展了詩歌對事的容量,這便是壺格背后的詩格和人格。

《種榆仙館詩鈔》出版在道光癸巳(1833年左右),曼生公已經去世了,瞿子冶也已過半百,曼生詩稿中多有華發、愁霜、跛足、壯志、寒影、孤雁字句,他是否在曼生公溫惻平淡的詩句中,照見自家心境呢。

子冶詩風中年有一變。《月壺題畫集》前張澹序稱“子冶少年之作芊綿溫麗,出入玉溪飛卿之間”,卷末徐渭仁跋“子冶賦有雅情,辭多仙語,故其詩燿艷深華,極纏綿悱惻之致,讀之使人神往。中歲專力畫竹,?除綺語一變而為沉雄清麗”。此一語道破,瞿詩從早年的“小院露霏微,新篁掩短扉。橫琴相對坐,煙翠濕秋衣”,變成中晚期“春風不畫畫秋風”、“千古何人抗畢宏,霜皮雪干萬濤聲”的氣象。然而,沉雄與清麗如何兼得?其實子冶石瓢就實現了這樣的一種美學風格。

▲ (左)半朱半白文印:石壺子繁(底款)

▲ (中)貞祥(蓋款)

▲ (右)吉安(把款),以及底足上神秘的單刀刻“令”字款 且將麗情分付良工

據載,瞿子冶為“邑紳”(《退醒廬筆記》)、“上海甲族,以文章科第稱者累世矣”(《月壺題畫詩》張澹序),“少年即與郡中賢士大夫游,名噪吳淞”(《瀛壖雜志》)。“其室中商彝固鼎,湘簾棐幾,入者幾忘塵世”(《印識》)。“居有香雪山倉、二十六品花廬、玉壚三澗雪詞館,皆貯尊彝圖史及古人妙墨,酷嗜菖蒲,羅列瓶盆,位置精嚴。入其室者不啻作倪迂清秘閣觀也”(《陽羨砂壺圖考》)。其中雖不乏雜誌與逸聞,但也反映出子冶作為一個縉紳藝術家較為寬松的生存狀態。瞿氏自作詩如此寫道,“英光妙墨古猶香,戛戛誰登米氏堂。插架宋元真跡在,琳瑯真似斛珠量”,可見不虛,這也是其得以雇陶工多人共同創作的經濟基礎。

作為出仕的官員,他們周圍有布衣藝術家(包括工匠),以及科舉時代已經獲取功名但無品無位的知識分子,官府家中的清客,這些都構成了他們的藝術活動廣泛的社會資源和人脈關系。對藝術領域的廣泛涉獵,崇尚趣味、開闊的知識結構,是其文化選擇和個體風格的基礎。曼生詩,上下南粵覆蓋范圍廣,交游信息豐富,奠定了其紫砂創作的無限創意。也促成了其“發為歡愉憂幽之思,崎嵚歷落之概,又無不一本于溫柔敦厚之旨”(高日濬語)的個人情懷。對縉紳瞿子冶來說,這是最有啟迪意義的。舒閑容與之態之下,細考之若經檃括權衡者,其用意亦深刻,這或許是瞿子冶追求的美學風格吧。

作為上海老明經,瞿子冶是接受儒家思想文化教育的階層,有著獨特的涵養,他曾出任玉環同知,政治上偏于恬淡,面對戰亂期待秩序,詩集中不變的關鍵詞是“平安”。竹寫個字報平安,到老越來越多地思考文人命運與時代的關系。

子冶對曼生的表白,是一場文化的接力。是作為一個有意識的作者,向個人思想成長歷程的致敬。經典在后人傳頌中,穿過時空持有溫度。

壺身回環的詩文,彰顯了經典作者和經典作品的無限的復活。這不只是對偉大創作者陳曼生個人的致敬,也是對后進砂壺藝術創作的一個鞭策與期許。

這是命中注定互相碰撞,永遠要被人們共同紀念。如此確切表露的愛義,或許一生只有一次吧。

茗壺立形須識義 當筵一曲君承記

看去傳奇非舊曲 傳奇此時有深意

后記

這是一場重溫經典的經典。致敬與變奏,包含著藝術創作中型之由來與質之重構。此壺一出,也讓我們了解到一場優質的拍賣,更多的是對作品本身文化屬性及價值的研究和認同。

互文性是文學形式研究層面的一個理論概念,在此不便展開,但可借來一用。這個理論說的是,任何一個文學文本都不是獨立的創造,而是對過去文本的改寫、復制、模仿、轉換或拼接。文學創作中互文性現象,往往是后一輩杰出創作者通過思索其與前輩大師的關系,而采取嚴肅而有意義的手法。其中就包括致敬式的直接引用。

當然,前輩宗師開山立派,對后進來說,除了偉大的導引力量,隨之而來的也有“影響的焦慮”。在致敬與變奏中,在創作實踐中,一代一代作者不斷突破,找到屬于自己的表達方式。西泠春拍此件紫泥石瓢壺之啟迪意義,便在于讓我們得以從互文性角度,研究文人紫砂傳承接續。

關于瞿子冶的紀敘甚少,唯獨鄭逸梅先生《談藝人瞿子冶》查閱大量書籍。在此錄入共享。

王韜的《瀛壖雜志》:“瞿應紹明經,字子冶,初號月壺,晚年自號瞿甫,又號老冶。循例為司馬,少年即與郡中賢士大夫游,名噪吳淞。善鑒別金石文字,能畫竹,疏密濃淡,錯落偃仰,無不有致,可謂板橋別派。其畫蘭柳,雖極工媚,然弗逮竹也。詩亦直入南宋之室。家藏有骨董甚多,所居有香雪山倉、二十六花品廬、玉爐三澗雪詞館,皆貯尊彝圖史,及古今墨妙。酷嗜菖蒲,羅列瓶盆,位置精嚴。”

馮少眉《印識》謂:“其室中商彝固鼎,湘簾棐幾,入者幾忘塵世。”“子冶尤好篆刻,高逸入古。其刻茗壺,規摹曼生,制極精雅,為滬人所重。寶之不啻拱璧。著有《月壺草》,其壺有粗細兩種:粗沙者制特工制,細沙者多畫竹,寥寥數筆,制更古樸。字畫多有楊彭年鐫刻者,底有彭年手制圖章。郭祥伯謂宋時有周鐘者,亦工此技,擅名一時,但種非端人耳。子冶所藏書畫古玩,死后零落過半,云煙過眼,真達者之言哉!”

孫玉聲《退醒廬筆記》:“邑紳瞿子冶,廣文,應紹。書畫宗南田草衣。道咸間,尤以畫竹知名于時。且喜繪朱竹,縱大葉粗枝,偏能脫盡火氣,賞鑒家謂其已入化境。更喜以宜興所制之紫砂茶壺,繪竹其上而鐫之,奏刀別有手法,為他人所不能忘其項背。故當時一壺之值,已需銀三四兩。逮瞿物故之后,厥值更昂。今偶有此種瞿壺,骨董肆皆居為奇貨,非十金數十金不可。而真者又未必能得,蓋珍藏家既不愿脫售,而陶器物又毀損極易,以致日少一日,所售者半贗鼎也。”

民國李景康、張虹合編的《陽羨砂壺圖考》中,有記:“應紹,字子冶,初號月壺,改號瞿甫,又號老冶。上海明經,嘗任訓導。工詩詞尺牘,少與郡中賢大夫游,名噪吳淞。書畫俱師惲草衣,尤好篆刻,精鑒古。居有香雪山倉、二十六品花廬、玉壚三澗雪詞館,皆貯尊彝圖史及古人妙墨,酷嗜菖蒲,羅列瓶盆,位置精嚴。入其室者不啻作倪迂清秘閣觀也。子冶固工寫生,嘗為墨戲,于墨竹工力最深,縱逸自如,論者咸謂當時第一手,然常心折鐵舟、七薌兩家,蓋不忘所自也(見《墨林今話》)。子冶嘗制砂壺,自號壺公,倩鄧符生至宜興監造,精者子冶手自制銘,或繪梅竹鐫鋟于壺上,時人稱為三絕。克繼曼生之盛,至尋常遺贈之品,則屬符生代鐫銘識。”