浙派山水畫特殊時期集成 ——《魯迅故鄉畫冊》評析(節選)

回顧上世紀六、七十年代的中國山水畫創作,人們一望可知其極為特殊的時代面目。但具體到不同區域的流派特征來看,各自依然具有較為鮮明的風格與圖像個性。比如,傅抱石、錢松喦為代表的金陵畫派,其構圖呈現出普遍的平遠特征;李可染引領的京派,強調塊面的量感與光色關系;黎雄才、關山月等開拓的嶺南派,則用繁復的勾染,強化了這一流派所追求的線條與色彩的茂盛感。與上述派別追求宏大敘事的性格不同,浙派山水畫家中的優秀代表,即便在風雨如磐的艱難環境里,依然奮力保守著對學術性格的執著、對人文底蘊的尊重、對地域特色的癡迷,互相砥礪,勤于切磋,使得無論是作者,還是作品,都呈現出獨具一格的清新之貌。

《魯迅故鄉畫冊》正是這樣一件反映了上述三個特色的集成之作——從學術上看,以童中燾為代表的創作風格,繼續強調筆墨的并重、融合,在構圖上,部分中近景的選取處理,延續了“馬一角、夏半邊”式的南宋院體格外重視“有意義的局部”的觀察與表達傳統;從人文來看,浙派團隊注重傳統與現實要素的有機結合,非常準確地把握住魯迅作為文化高峰人物的歷時性特征,從而使得集體創作這樣一種共時性產品,完成了記錄時代真實和傳遞美感個性的雙重使命;從地域來看,以紹興為特色的水鄉,四十年前,正在經歷早期工業化、機械化等愿景刺激下的產業試驗,這一幕幕喧囂與寧靜交織的江南圖像,已經成為我們追想舊時,映照當前的經典記憶。

▲ 2017西泠秋拍

中國名家漫畫·插圖連環畫專場

童中燾(1939~ )王伯敏(1924~2013)姚耕云(1931~1988)徐英槐(1937~ )潘 韻(1906~1985) 魯迅故鄉畫冊

設色紙本 冊頁(共九頁)· 鏡片

1976年作

出版: 《雅舍存觀·魯迅故鄉畫冊》,浙江人民美術出版社。

刊載:《藝術杭州》H7,杭州市藝術品行業協會,2011年第八期。

說明:童中燾題跋,王伯敏題簽并跋。

冊頁:34×28cm×9 鏡片:60×31.5cm

讀畫

之一,“舊貌換新顏”。前景以舊式徽派建筑和大混點樹木組成,幾乎都用墨青鋪彩,只在左邊有一個半赭色屋頂。“舊貌換新顏”的“換”字,從這一個半屋頂而起,觀者的目光赭色屋頂吸引,導向五云門外護城河大沃段至浙東運河段,兩岸一排排赭紅色的樓房、廠房、煙囪、舞動的吊臂以及溝通兩岸的眾多橋梁。畫面中共有五座拱橋和一座石板臥波長橋,這些橋的位置經營,在充分反映了紹興水鄉特色的同時,最主要的是能夠使觀者的視覺走向從左下角的“舊貌”出發,山環水繞以達到“換新顏”的觀看目的。橋上的紅標語是點睛之筆。畫面上部的綠色,看似隨意鋪染,卻營造出阡陌縱橫,河道交錯的蕭紹平原之特有氣象。落款題目五字:“舊貌換新顏”,題識十五字:“魯迅故鄉,紹興五云門外即景。武林畫。”題識皆為行書。鈐印“武林”(朱文圓印)、“魯迅故鄉”(白文長方印)。

之二,“魯迅紀念館”。紹興魯迅紀念館始建于1973年。總占地面積為6000平方米,總建筑面積約5000平方米。從畫面來看,其建筑為改良式大屋頂一橫式大開間兩層格局,沿襲同時期中國歷史博物館、浙江展覽館的建筑形制。以這種大型公共建筑為主題的山水畫,最主要的是如何在明快的行線里打破由平衡所產生的呆板。畫家從約四分之一右下角邊線向左上角約四分之一處,尋找到一根對角斜線,以一株夾葉秋樹作為前景,并以樹葉樹冠之間的曲線巧妙地破除由于斜線產生的生硬。一隊自左而入結隊行走的紅小兵(當時不稱少先隊)提示讀者:他們正在秋游。畫中樹木,除了紀念館前四株塔松和高處的一株松樹之外,其余為各色雙勾夾葉。這樣既保持了傳統中國畫中關于秋景樹木的繪制手法,又取得了由于大屋頂、平行線、直角,所傳遞的建筑制圖式布局而給人的威儀與壓迫感。落款:題目五字“魯迅紀念館”,題識六字“武林畫于紹興”。鈐印:“武林”(朱文圓印)、“魯迅故鄉”(白文直排長印)。

之三,“三味書屋”。幾乎凡是讀過魯迅著作的人,對三味書屋心向往之。到了三味書屋才知道這是一處并不闊綽的場所,江南水鄉特有的回廊和伸向河汊的小碼頭,和那幾乎一個跨步就可以越過的小河,還有那條比條凳長不了多少的小船,將人們的思索引進灰墻里頭的魯迅的童年世界。畫家用俯視的構圖,盡量壓低前排回廊式建筑,將內屋抬高,使三味書屋的主體一目了然。寫著“三味書屋”牌匾,中堂國畫,幾案課桌歷歷在目。由于屋內擺設被清晰無誤地定位,反而略去了過于細節化的描繪,多了些輕松,少了些約束,如讀《莊子》可作水云之想,神意自如。落款:題目四字“三味書屋”,題識十一字“魯迅幼年讀書時之私塾。武林畫”。鈐印“武林”(白文方印)、“魯迅故鄉”(白文長方印)。

之四,“魯迅故居”。此作以傳統國畫中少見的中景視角,描繪出少年魯迅家庭生活起居的地方。一座重檐軒房,改為左廳右室,室右還有一處通向主屋的側門,二樓窗格形制和低檐洋鐵皮下水,可以看出此屋入民國之后的修繕痕跡。廳堂吊掛的煤氣燈、室內朱漆案桌與院落石凳、石花架、石臼等物,顯示出屋主人殷實家底和勤儉家風。從山水畫角度而言,從這是一個挑戰性很強的題材,畫家對于主體建筑物、構筑物的每一筆,都經過深思熟慮。譬如安排在畫面正中間石板路徑,寥寥幾根虛實相生的筆線,筆簡意凡,少少許勝多多許,引人漸入佳境。還有這重檐黑瓦,筆墨一絲不茍,卻又顯得瀟灑自如,下筆如有神助。落款:題目四字“魯迅故居”,題識九字“一九七六年寫于紹興”。鈐印:“武林”(朱文圓印)、“武林”(白文方印)。

之五,“安橋頭”。畫面前景是一叢椿樹,彼岸有一座用于水陸碼頭往來者歇腳的磚木平屋。一條平頭小木船運載著一輛嶄新的手扶拖拉機,清清河水里游弋一群河鴨,撐船和乘船的目光都看著平屋的風景。屋后河汊交錯,有處規模不小的糧庫,一道機耕路橫穿平疇,一輛大型拖拉機正運輸著農用物資。畫面空靈遼闊,觀者如親臨其地,體會這個處于紹興郊區地名叫孫端、馬山之間的水鄉古村落,以及繁忙不失秀雅的水村印象。兩處高壓電線,著墨無多,卻起到建設社會主義新農村的點題作用。落款:題目三字“安橋頭”,題識五十二字“魯迅少時,常去安橋頭外婆家,與當地農民孩子在一起,后來回憶道:‘逐漸知道他們是畢生受壓迫有著很多痛苦’武林畫于紹興。”鈐印:“武林”(朱文圓印)”、“魯迅故鄉”(白文直排長印)。

之六,“魯迅家的廚房”。(題目為筆者所加)畫家在構思這幅作品的主要意圖,并不是為了表現魯迅家的廚房而畫廚房,從題識里看,是為了表達魯迅和少年閏土的樸素情感。廚房的主體為灶臺,魯迅家的大灶臺屬于磚石砌煙灶。這種煙灶一般有大中小三口鐵鍋,鐵鍋之間嵌一湯罐,利用做飯菜的余熱溫水,江南入明之后大戶人家多有此物。灶臺前的兩口大水缸,加蓋的這口儲蓄井水,無蓋的這口盛放河水,井水入口,河水洗刷,涇渭分明。面凳橫在碗柜左側,窗欞旁邊這樣便于利用自然光線打面和作菜蔬之業。整個廚房僅用了虛虛實實的地磚、三根小步立柱和幾根連接的宕料、一扇打開的門來表示空間。全圖筆筆中鋒,嚴謹不茍。落款:題目“魯迅家的廚房”,題識一百二十九字:“魯迅先生在《故鄉》里說:‘我于是日日盼望新年,新年到,閏土來了,好容易到了年末,有一日母親告訴我,閏土來了,我便飛跑的去看。他正在廚房里,紫色的圓臉,頭戴一頂小氈帽,頸上套一個明晃晃的銀項圈,這可見他的父親很愛他,怕他死去,所以在神佛面前許下愿,用圈子將他套住了。他見人很怕羞,只是不怕我。沒有旁人的時候,便和我說話,于是不到半日,我們便熟識了。我們那時候不知道談些什么,只記得閏土很高興,說是上城之后,講了許多沒見過的東西。上面“新年到,閏土來了”應改“新年到,閏土也就到了”此地是先生與閏土初次見面的地方。’”鈐印:“武林”(方朱文)、“武林”(朱文圓印)”。

之七,“三味書屋后園”。一株臘梅從右下角斜向左上,占據了畫面突出位置,左邊稍遠處是一株常綠喬木,低矮的灌木和早春新生的草叢構成了三味書屋后園主要的植物配置。畫面中央一扇圓洞門,門扉半掩,可以將讀者的視野引向園門的另一頭----“三味書屋”。由于魯迅文章的魅力,三味書屋成了人們尋找魯迅童年世界的主要切入點,為了更加全面地認識魯迅,打開三味書屋后園那被人們忘卻的世界,成為畫家新的立意。落款:題目六字“三味書屋后園”,題識:五十二字“魯迅幼年讀書時,不滿整天關在書屋里,經常到后園活動一下,但學究先生在屋里便大聲叫起來。一九七六年畫于紹興武林并記”。鈐印:“武林”(方朱文)、“魯迅故鄉”(白文直排長印)。

之八,“百草園”。真實的百草園并沒有魯迅的筆下給人的感覺那么大。畫家通過自己的理解,將“百草園”描繪成一個氣派的大莊園。細細品讀,覺得無一處不是魯迅回憶文字中應有的景致,再現場對照,卻又無一處是該地的景致。該作品的立意、構圖、筆墨、款識,都相當精到,是一幅理想的壓卷之作。落款:題目三字“百草園”,題識:八十字“我家的后面有一個很大的園,相傳叫百草園,其中似乎確鑿只有一些野草,但那時卻是我的樂園。單是短短的泥墻根一帶,就看無限趣味。節錄朝花夕拾一段,一九七六年為紀念魯迅逝世四十周年作”。鈐印:“江海”(方朱文)。

讀跋

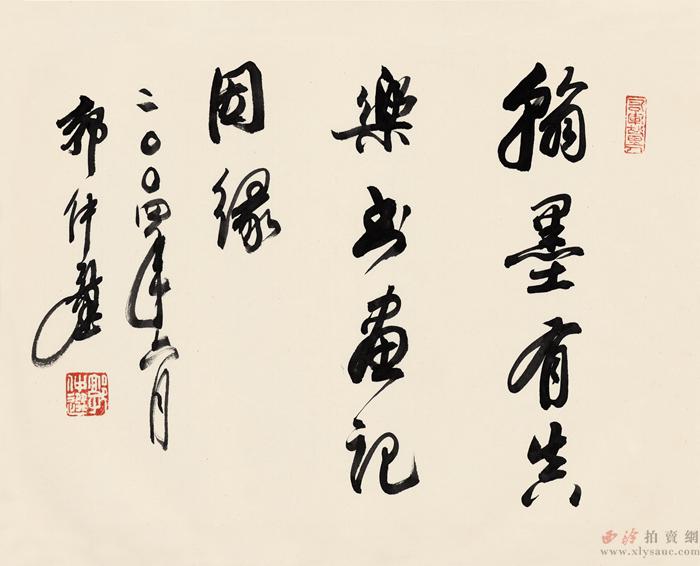

之一,郭仲選題跋,正文行書十字“翰墨有真樂,書畫記姻緣。”款識十一字“二零零四年,郭仲選書”。鈐印:起手章“右軍故里人”(朱文長方印)、姓名章“郭仲選”(白文方印)。

郭仲選(1919-2008),山東蒼山人。曾任浙江省書協主席,浙江省文史研究館館長、西泠印社常務副社長。中國當代著名書法家。

之二,王伯敏題跋,題目行書六字“紹興風煙散冊”。正文一百三十五字:“是冊寫紹興勝景,一九七六年作。作者有童中燾、孔仲起、杜高杰、包辰初、郎承文、陸秀竟、姚耕云、李偉民、應受庚、潘景友、曹文馳、王伯敏等。本擬寫魯迅故居后,畫山陰水鄉及越山蘭亭、青藤書屋,作畫于南山路美術學院,名曰:‘江海山水畫組’,組長為童中燾。至一九七八年春,因缺經費,成員又忙本職業務,無暇顧及,遂自動解散。二零一一年八月十日”鈐印:“王伯敏印”(白文方印)

王伯敏(1924-2013),浙江臺州人。中國美術學院教授,博導。中國美術史學界泰斗、書畫家、詩人。有《中國繪畫通史》、《中國美術通史》等43種專著出版。

之三,童中燾題跋行書八十字:“此冊為江海山水組(世稱武林)合作。第一、二頁姚耕云畫,王伯敏書;三、四、五頁童中燾畫,王伯敏書;第六頁徐英槐、七頁姚耕云、八頁潘韻先生。壬辰四月,中燾識。關于江海組,伯敏先生已有回憶詳文,此不贅。”鈐印“孟淳”(白文方印)、“童中燾”(白文方印)。

童中燾,1939年出生于浙江省鄞縣。1962年畢業于中國美術學院中國畫系(原浙江美術學院)并留校任教。曾任中國畫系主任,教授,博導。是一位在書畫文史領域均卓有成就的浙派大家。

題目

王伯敏在題跋中稱之為“紹興風煙散冊”,開篇名義地說“是冊寫紹興勝景”。可是,在第六行末兩字“本擬寫魯迅故居后,畫山陰水鄉,及越山蘭亭、青藤書屋。”(引文標點為筆者所加)。從題跋全文本意來理解,王先生所謂“紹興風煙散冊”所涵蓋的應該是包括魯迅故居、山陰水鄉、越山蘭亭、青藤書屋在內的一系列籌劃中要創作的題材。現在就這本冊頁,是由于經費、人力所未能竟,因此王伯敏在簽條上題寫了“魯迅故鄉畫冊”。

作者

童中燾先生題跋中,認定這組作品的繪者為四位,依次為姚耕云、童中燾、徐英槐、潘韻,題識者一位為:王伯敏。

姚耕云畫了三幅,分別為之一“舊貌換新顏”、之二“魯迅紀念館”、之七“三味書屋后園”(姚耕云(1931-1988)上海人。擅長中國畫。1955年畢業于中央美術學院華東分院,留校任校。浙江美術學院中國畫系副主任。代表作品有《歸來》、《雁蕩秋色》、《青城疊翠》等。)

童中燾畫了三幅,分別為之三“三味書屋”、之四“魯迅故居”、之五“安橋頭”,徐英槐畫一幅,為之六“魯迅家的廚房”(徐英槐(1937-),浙江鄞縣人。1963年畢業于浙江美院國畫系山水科。現為浙江畫院國家一級畫師,《黃山迎客松》曾印發500萬份,家喻戶曉)。

潘韻畫一幅,為之八“百草園”(潘韻(1905—1985)原名趣琴,號趣叟,長興人。1934年上海新藝術專科學校畢業,長期從事國畫創作和美術教育工作。1940年起,先后任杭州國立藝專與浙江美術學院教授。1982年3月,兼任浙江省文史館副館長)。

童中燾先生的題跋,是在王伯敏先生題跋的基礎上完善的,就童先生在這次創作中所擔當的責任,以及他一貫的嚴謹作風和學術思想,這篇僅僅數十字的題跋,已經是一件值得依賴的考據文獻。

童中燾在題跋中有一段“又跋”:“關于江海組,伯敏先生已有回憶詳文,此不贅。”也就是說,這個創作組的“簡稱”應該是“江海組”,所以以下行文就統一使用“江海組”。

王伯敏關于“江海組”的回憶文章,除了本冊題跋以外,還見于《王伯敏年表》(《美術報》2014年1月4日6版):“1974年,甲寅,50歲。7月8日,與童中燾、孔仲起等組織‘江海山水畫創作組’進行集體創作。”

上世紀五十年代初自八十年代初,浙江山水畫和中國山水畫一樣,大致經歷了這樣幾個階段。第一階段的探索重點,主要在于一種舊有的文化形式,面臨巨大的社會變革,是存在還是拋棄的問題。老一輩畫家潘天壽、潘韻為此作出了不懈的努力。第二階段的探索重點,是在經過努力獲得生存權的基礎上展開的,這一時期的重點幾乎集中在對社會主義建設中,“改造自然”、“人定勝天”的景象如何表現方面。現代交通工具、工廠、新農村、新農具、新建筑、革命圣地等等,是這一時期山水畫家們所關注的重點。

第三階段的探索,幾乎是在否定前兩階段取得的成就上開始的。破四舊運動一開始,山水畫就不可避免地被作為當成污泥濁水,推到了主流文藝的反面。潘天壽先生被打倒,他的作品被紅墨水打上叉叉,可以作為浙江山水畫瀕臨絕境的標志。經歷一番折騰,一九七一年下半年開始,為了紀念“毛主席在延安文藝座談會上的講話”發表三十周年,在中央的統一部署下,由各省市自治區統一安排進行文藝創作。“浙江兩江創作組”就是這一背景下,率先出現于浙江畫壇,主要成員有孔仲起,壽崇德等。 “兩江”之后,為反映浙江的大好河山,有了“江河創作組”;之后,為了更加全面反映浙江的山海江湖,又有了“江海山水創作組”。

“江海組”成立于1974年,其成員幾乎囊括了浙江山水畫創作隊伍里的老、中、青畫家,1978年解散,歷時四年。1976年,是“批黑畫運動”的次年,這一年既是中國命運轉折點,也是文藝工作即將撥亂反正的關鍵期。之所以創作這一套《魯迅故鄉畫冊》,從題跋來看,是為了紀念魯迅逝世四十周年,而有組織的一次浙江山水畫精英們的創作集合。去年是魯迅先生逝世八十周年,又恰恰是這套畫冊創作的四十周年,這套畫冊僅僅八頁,雖然涉及人員亦僅僅五人,但卻是“江海山水創作組”在那個特定背景下集體智慧的結晶。睹物思人,潘韻、姚耕云、王伯敏等先生已先后駕鶴西去,這套作品越來越顯得彌足珍貴。同時,這套畫冊也使“江海山水創作組”的行蹤變得現有跡可循,觸手可及。后之視今,如今之視昔,若以此切入,藉以大部分親歷者心清目明,采集、挖掘、整理、研究浙江山水畫從“兩江”到“江海”的課題,將會對浙江山水畫發展具有重要的意義。

文/浙江美術館首任典藏部主任 尹舒拉