2015西泠春拍 傅山(1607 ~ 1684)小楷 金剛經(jīng)冊

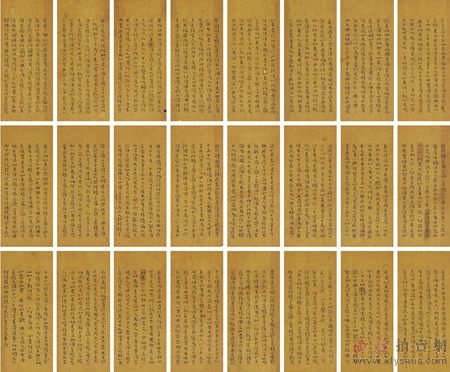

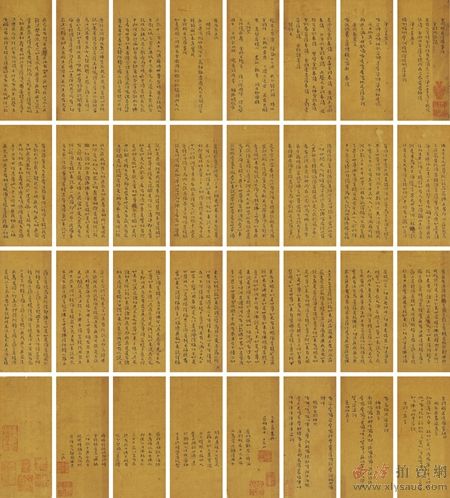

紙本 冊頁(共五十六頁)

1655年作 15×6.5cm×58

說明:清初曹鳴鐸、渠鐵衣舊藏。此為傅山順治十二年(1655 年)在獄中手書金剛經(jīng),經(jīng)后有長跋數(shù)開,提及在獄中磨難滿滿,借抄經(jīng)而入佛域,以為消脫,從此堅定念佛,可謂意義非凡。原作存有清初原裝裱及黃綾函套,且為巾箱本,古雅可愛。

明清之際的重要思想家、書法家傅山(1607 - 1684)是山西太原人。在明為諸生,明亡為道士。康熙中舉鴻博,屢辭不得免,至北京以稱老病不試而得歸,顧炎武極其佩服其志節(jié)。傅山于學無所不通,經(jīng)史之外,兼通先秦諸子,又長于書畫醫(yī)學,尤其精于婦科。明亡后,行醫(yī)與書畫成為傅山的主要收入來源。其生平所著有《霜紅龕集》等。

傅山初名鼎臣,字青竹,改字青主,別號極多,如真山、公他、僑黃、濁翁、石頭,等等。然而諸號之中有一“朱衣道人”曾經(jīng)給他帶來極大麻煩,甚至險招殺頭之禍。事情的起因是湖廣黃州府蘄州生員宋謙(在山西化名李謙,在陜西化名李秋霜)于順治十年(1653)癸巳,在山西、河南一帶策劃反清復明的活動,計劃于順治十一年(1654)甲午三月十五在河南涉縣起義。結(jié)果于起義前的三月十三日宋謙被捕,并在審訊中供曰:“傅青主,太原人,生員,今已出家作道人,身穿紅衣,號為朱衣道人,在汾州一帶游食訪人,系知情。”傅山因此于同年六月被捕,下太原府獄受到刑訊。與其先后被捕的還有忻州張?zhí)於贰⑻煺裼睢堣煛⑿ど朴眩约案瞪降膬鹤痈得嫉热恕?

有關(guān)“朱衣道人”的號,本是傅山在明亡后加入道教,師從還陽子郭靜中,依據(jù)道藏《黃庭經(jīng)》“黃庭中人衣朱衣”之句而來的。他還另有號曰“丹崖道人”,對“朱”、“丹”的喜愛,既與道教有關(guān),也有可能包含他對朱明王朝的留戀。但“朱衣道人”的號卻被宋謙利用來指證傅山從事反清復明活動的依據(jù)。肖善友在供詞中提到李秋霜,說“紅花開敗黑花生,黑花單等白花青”,“他清朝戴的是紅帽,我們戴的是白帽,就像秋霜一般,專打紅花”。湊巧的是,傅山的齋號名為“霜紅龕”,詩中亦有“傅山徹夜醉霜紅”之句。有的學者認為,“霜紅龕”之號,也反映了傅山的反清心理。

但毫無疑問,傅山在獄中應當是受到了嚴刑逼訊,其友人交城郭鋐在《征君傅先生傳》中說“或劾其與南朝明赧帝通,下獄嚴訊,青主受刑不少屈”。蔡璜《傅青主先生傳》也說他“緣叛案羅織,備極考掠,不屈”。證之傅山自己作詩“甲午朱衣系,自分處士(歹立)。死之有遺恨,不死亦羞澀”,可知其時情形的危急險惡。審訊期間,傅山絕口否認與宋謙有任何關(guān)系,并將布政司經(jīng)歷魏一鰲抬出來作證。正在平定州為父守喪的魏一鰲被傳訊至太原,證實了傅山的供詞,成為此案的轉(zhuǎn)折的關(guān)鍵。后來在孫茂蘭、孫川父子,還有龔鼎孳、曹溶等人的鼎力救助下,終因證據(jù)不足,傅山得以釋放。傅山出獄后作詩云:“病還山寺可,生出獄門差。有頭朝老母,無顏對神州。”可見這次的牢獄之災對其打擊之大,心境可謂悲涼至極。

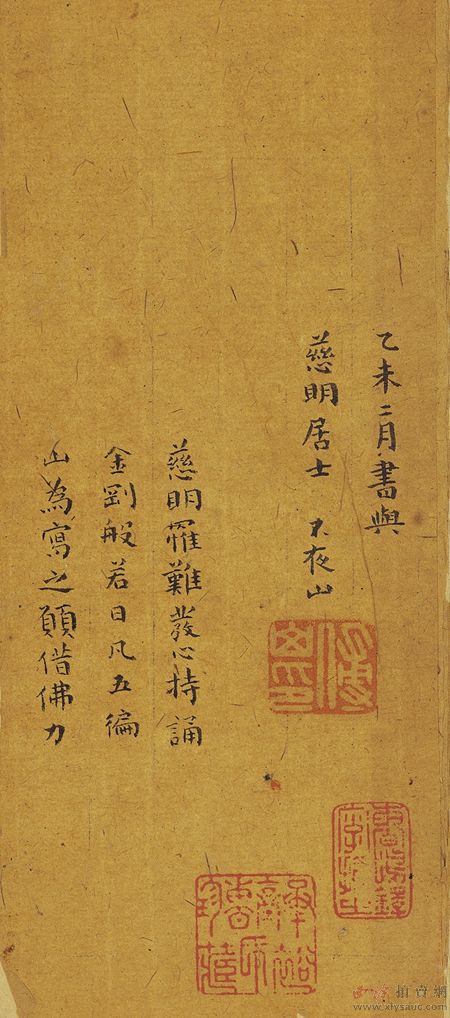

傅山出獄的時間在順治十二年(1655)乙未七月。此本《金剛經(jīng)》書款在“乙未二月”,因此正是傅山身陷囹圄之時。看來傅山在獄中,并不是如人們通常想象的那樣完全沒有自由,他或許因為朋友的通融照顧,或是監(jiān)獄需要他書寫供詞,仍然保有書法的權(quán)利。

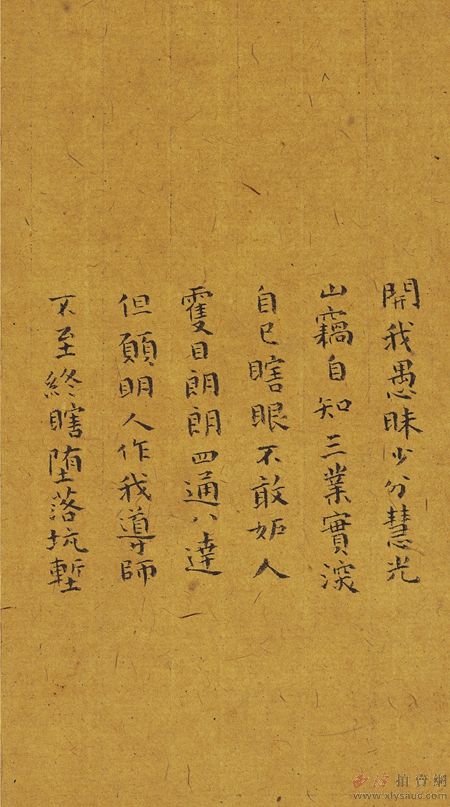

傅山以端正小楷工書此《金剛經(jīng)》,經(jīng)前有“金剛經(jīng)啟請”、“凈口業(yè)真言”、“安土地真言”、“普供養(yǎng)真言”、“發(fā)愿文”、“云何梵”、“開經(jīng)偈”;經(jīng)后書“般若無盡藏真言”、“金剛心真言”、“補闕真言”、“普回向真言”、“穢跡金剛神咒”。款云:“乙未二月書與慈明居士,不夜山。”鈐“傅山印”(白文方印)。其后又有大段跋曰:

慈明罹難,發(fā)心持誦金剛般若,日凡五遍。山為寫之,愿借佛力開我愚昧,少分慧光。山竊自知三業(yè)實深,自已瞎眼,不敢妒人霍目朗朗、四通八達。但愿明人作我導師,不至終瞎,墮落坑塹。慈明慈明,獄中誦經(jīng),本為怖死,而求佛庇。即使今日,佛救不死,六七十歲,以至百歲,終有死日。佛不救者,從今堅固,心莫退轉(zhuǎn),時時刻刻,如命終時,金剛攝受,直入佛域,一切獄中無妄眾生,統(tǒng)仗持誦而為消脫。寫經(jīng)之人,靜聽佛恩。山記。

由于傅山在獄中的材料很少,這段跋語非常值得玩味,可以探知傅山當時的想法和心境。慈明居士是和傅山同時罹難牢獄的朋友,他在獄中持誦《金剛經(jīng)》,每日五遍,祈求佛的庇佑以脫離苦海。傅山分析說有兩種結(jié)果,其一是“佛救不死”,但是出獄后即使活到六七十歲甚至百歲,仍然難逃命終一死;另一種結(jié)果是“佛不救者”,則要時時刻刻如命終時,通過持誦佛經(jīng)而消脫一切罪業(yè)。從傅山的言辭來分析其心理活動,他是因為慈明居士念佛而寫《金剛經(jīng)》,但他本人自稱愚昧,如同瞎眼人,而慈明則是眼明人。所以,傅山此時的心境的非常消極的,已經(jīng)不抱活著出獄的希望,然而他也希望自己“不至終瞎墮落坑塹慈明”,即不愿連累友人。因此傅山寫經(jīng)的目的主要是為朋友祈福,希望因受自己牽連下獄的慈明能夠平安出獄。即使大家不能出獄,也要金剛攝受,最后能夠往生美好的佛國。

雖然傅山后來出家為道士,但其真正的目的是為了免去滿清入關(guān)后剃去頭發(fā)。在他很年輕的時候,就已經(jīng)對佛典非常感興趣。其《霜紅龕集》中,幾乎每卷都有涉及佛教的文字,曾作過《金剛經(jīng)批注》、《楞嚴經(jīng)批注》、《五燈會元批注》等著作。傅山對《金剛經(jīng)》有著深刻的參悟,特別是《金剛經(jīng)》中所說“實相者則是非相”的“空”。對于“凡所有相,皆是虛妄,若見諸相非相,即見如來”,傅山批注云:

以真實之理觀如來,乃真實見解,此直指無相妙行也。如來說法現(xiàn)此身相,原是幻形,非真實相。豈得以此見如來,須菩提亦謂如來即在吾心,離心別無如來。佛又言不特如來無身相可得,凡一相涉于相者,皆是虛妄而不真實,人能識破此相非真實相,是能具知慧性,即見如來矣。

從這段文字來看,傅山對“不真”即“空”,早就有所覺悟了,而如來就是心,也即佛。他的另一條批注說:“奧妙之行,無所住著,此破著相之疑也。”因為住于各種相,便不能出世,不能成佛。所謂“妙行無住”,就是住于塵世又出于塵世。這種住與不住、空與不空,實際上就是“實相則非相”的“真如”境界。

對“有”和“無”有著非常深刻理解的傅山,在書法上亦是如此。他反對“奴氣”,講求“真率”,提出“非法、非非法”。他論書法力主“寧拙毋巧,寧丑毋媚,寧支離勿輕滑,寧直率勿安排”,以及作詩也要“寧隘寧澀,毋甘毋滑”。他將趙孟俯之類的圓轉(zhuǎn)流麗的風格斥為“奴書”代表,那種圓潤、柔滑、浮靡的甜俗媚態(tài)是他所痛恨的。而他的“丑、拙”主張,包含了用筆的遒勁、遲澀、厚重,給人以古樸、凝練、渾厚的韻味感受。正是“無”纖巧柔媚的職業(yè)行氣,才會“有”真率宏大的真如境界。

傅山曾經(jīng)寫過一首五言古詩《作字示兒孫》:“作字先作人,人奇字自古……永真遡羲文,不易柳公語。未習魯公書,先觀魯公詁。平原氣在中,毛穎足吞虜。”他認為趙孟雖然專心學習王羲之,但是學問不正,因而陷入軟俗巧媚的泥淖。而趙氏的仕元行為更是令人不齒的,既然“字如其人”,他的書法也不為傅山所喜。相反,顏真卿、柳公權(quán)都是剛正不阿的性格,所以落筆有力、結(jié)構(gòu)不茍,完全沒有媚骨俗態(tài),因此值得學習。他在《病極待死》詩中說的“生既須篤摯,死亦要精神”,即是這種“真如”藝術(shù)精神的寫照。

同樣,傅山在書寫此本《金剛經(jīng)》時,處于生死危難關(guān)頭,猶然能夠平淡泰然處之。這與他深厚的學養(yǎng)密不可分,尤其是在書寫佛經(jīng)時,所激發(fā)出來的對大乘佛教教義的領(lǐng)悟,更是最終挽救了他的生命和心靈。這本《金剛經(jīng)》無疑也表現(xiàn)出波瀾不驚的沉厚穩(wěn)定之感,主要的書法用筆與間架結(jié)構(gòu)來自于傅山崇拜的顏真卿書法風格。故用筆沉厚有力,間架寬博宏偉,通篇氣息古拙沉靜而有豐富變化。或許正是在此時此境,傅山得到進一步的領(lǐng)悟,他更加堅信了自己對人生和藝術(shù)方向的選擇。