從百余頁的明代《古肥張氏族譜》開始,我們將展開2012西泠春拍中國古代書畫的精品推介。這部蔚為大觀的族譜,是從明洪武至崇禎年間,全國各地仕宦、進士及文人隱士,計五十余人為古肥張氏家族所寫的詠頌詩文、傳記、族譜題跋真跡;集楷、行、章草、狂草、隸書、篆書等各種書體,篇篇見諸筆力,各具時代風(fēng)格;不僅是一部展現(xiàn)明代進士、文人書畫、詩文藝術(shù)的珍貴文獻,更蘊藏著大量有關(guān)人口學(xué)、社會學(xué)、民族學(xué)、民俗學(xué)、經(jīng)濟史、人物史證、宗教制度以及地方史數(shù)據(jù)。同時,這亦透露出藝術(shù)市場的核心價值正是根植于藝術(shù)品的人文精神之沃土深處。

吳謙、張謹(jǐn)、周鼎、張元禎(1437~1507)等四十七家古肥張氏族譜

紙本冊頁(一百零九頁選二十頁)1460、1467、1524、1621、1624、1637年作尺寸不一

談及明代書畫,當(dāng)屬“吳門畫派”為首。一組“錢鏡塘舊藏明清扇頁精品”,則囊括了沈周、王寵、錢谷、周之冕、祁豸佳、陳洪綬、王時敏、王云等數(shù)位大家的山水、花鳥、人物、詩文、信札。其尺幅雖小,卻體裁完備、且梳理出從明中期到清康熙年間,吳門畫派到婁東畫派的一脈傳承。

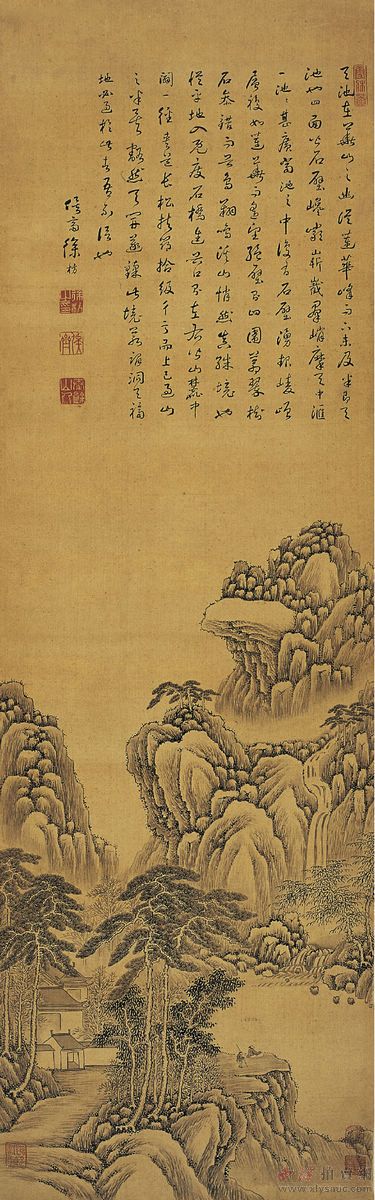

文征明(1470~1559)寒林竹石圖

水墨紙本 立軸 1541年作 93×31.5cm

出版:

1.《木扉收藏中國明清書畫展》圖版7,法國巴黎塞那奇博物館,1967年。

2.《戲筆畫考略》P2,程曦著,香港中文大學(xué)出版社,1973年。

3.《木扉藏明遺民畫二十家》第八卷第二期,香港中文大學(xué)中國文化研究所,1976年。

著錄:

1.《歷代書畫錄輯刊》第八冊之《觶齋書畫錄》P250,郭葆昌撰,北京圖書館出版社。

2.《改訂歷代流傳繪畫編年表》P78,徐邦達編,人民美術(shù)出版社,1994年。

3.《文征明年譜》卷六P517,周道振、張月尊撰,百家出版社,1998年。

4.《明清中國畫大師研究叢書·文征明》,劉綱紀(jì)著,P272,吉林美術(shù)出版社,1994年。

展覽:“木扉收藏中國明清書畫展”,法國巴黎塞那奇博物館,1967年。

說明:

1.文征明弟子王谷祥上款。

2.沈朝煥、高象南、郭葆昌、鄭德坤舊藏。

3.顏世清題簽。

“吳門畫派”以“明四家”最為聞名,畫學(xué)承自沈周的文征明,又是其中最具代表性的。無論是書法還是繪畫的成就而言,他都堪稱一代巨匠。如果說文征明的青綠山水以濃郁的書卷氣息和士人情趣取勝,創(chuàng)建出了超越宋元理法的風(fēng)格典范;那么其清雅韻致的筆墨在表現(xiàn)文人式的水墨山水時,則更加游刃有余。文征明的水墨紙本立軸《寒林竹石圖》,繪前景古木竹石,中景荒臺野亭,遠景空山輕嵐。其蕭簡疏淡的畫風(fēng)與“一河兩岸式”的構(gòu)圖承襲倪瓚,但整幅畫并不旨在凸顯倪瓚式的幽遠。背景的疏簡反倒突出了近景中古木竹石、細葉遒干的疏密有致,筆墨的精銳秀雅,墨色的清淡而變化豐富;更有一株橫枝斜插而出,野藤如蛟龍纏繞,蔓須低垂其下。這樣的意態(tài)橫生、天趣盎然,顯然非倪瓚的蕭疏意境所有,而是出自藝術(shù)家自身悠然平和的閑居生活。右上空白之處的題跋,以一首其早年所作的五言絕句:“北風(fēng)入空山,古木翠蛟舞。何處鳴瑯玕,石泉灑飛雨”抒寫出畫中所現(xiàn)的此情此景,并明白道出該畫是他在明嘉靖二十年(1541)的七月十五日,七十二歲時于弟子王祿之“堅白齋”(王谷祥齋名)茶敘后所作。此畫問世近五百年來,歷經(jīng)明萬歷年間杭州文官沈朝煥、清嘉慶道光年間重要收藏家高象南、民末清初大收藏家郭葆昌,以及現(xiàn)代著名考古學(xué)家、歷史學(xué)家鄭德坤等遞藏,極為難得。而且,在鄭德坤先生收藏期間,伴隨著他的學(xué)術(shù)研究,《寒林竹石圖》還于1967年參加了法國巴黎賽努奇博物館所舉辦 的“木扉收藏明清中國書畫展”,并被收錄于1976 年在香港中文大學(xué)出版的畫冊《木扉藏明遺民畫二十家》。以后,更是被今人多次出版著錄,從而靡聲海內(nèi)外。

被稱為“如風(fēng)舞瓊花”般的文征明行書,在《寒林竹石圖》的題跋中可見一斑。而此次春拍中另有其兩件書法《行書七言詩》與《草書七言詩》亦值得一品。此二書寫的分別是文征明自作詩《奉天殿早朝》與《恭候大駕還自南郊》,均為他于嘉靖末至丙戌年間,在朝中作翰林待詔,參與修《武宗實錄》時所作。盡管他最后厭棄朝中生活,但是對士大夫來說這還是一段輝煌并值得紀(jì)念的日子。他以蒼潤、遒勁的運筆,回憶著往事,仿佛沉浸在當(dāng)時所處皇家光華雍容、金碧輝煌的氛圍中,并選擇了最能抒發(fā)自己心志的行書或行草來書寫。

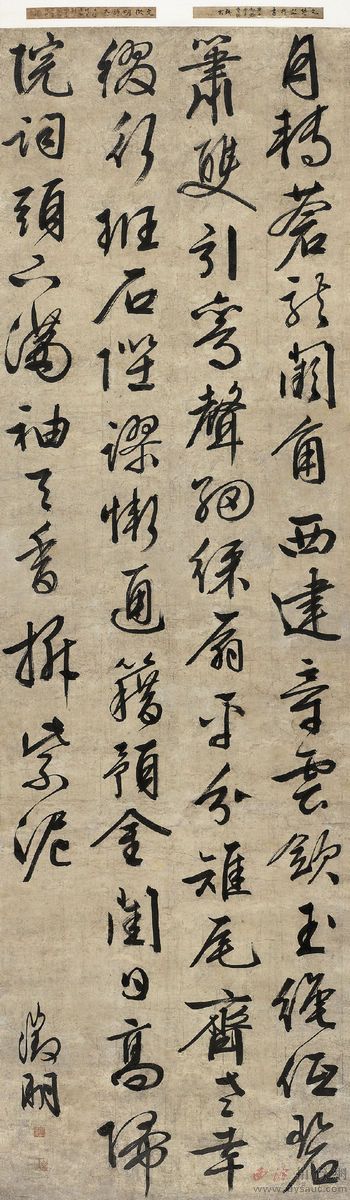

文征明(1470~1559)行書七言詩

紙本立軸 184.5×53.5cm

出版:《咸韶齋藏書畫集》P167,上海書畫出版社。

說明:劉鶚舊藏。

《行書七言詩》用筆遒勁,筆意縱逸,在溫潤中含有蒼勁,在整飭中時出老辣。其行款如結(jié)體一樣齊整,緊緊貼著中軸線。這些都顯示出文征明精正練達的藝術(shù)情趣。或許是平生過于注重法度及溫雅和平的性格所致,他對筆鋒和點畫質(zhì)量的控制相當(dāng)精彩,又時時流露出清勁蕭散、細膩輕靈的秀逸之氣。此書曾由晚清譴責(zé)小說《老殘游記》的作者劉鶚收藏,并留下題跋“文待詔行書,庚子劫余冬月重裝,鐵云”。“庚子劫余”應(yīng)指八國聯(lián)軍入侵,在這樣的國難之際,同樣身為朝臣,朝中的酸甜苦辣,在品詩賞書時,定有更為深邃的理解吧。

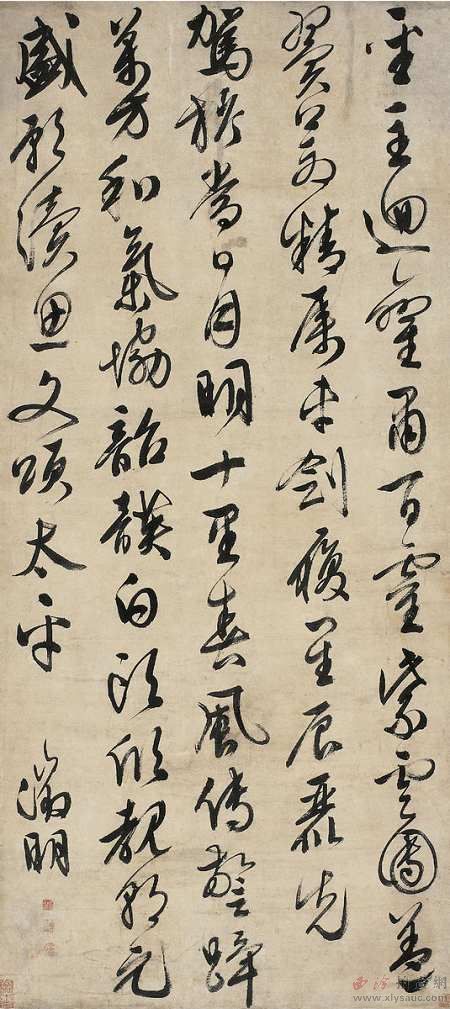

文征明(1470~1559)草書七言詩

紙本鏡片 159×71cm

說明:上海文物商店友情提供。

而在《草書七言詩》中,文征明表現(xiàn)出—種流暢、歡快的節(jié)奏,其韻律、風(fēng)姿、意境,真可謂如風(fēng)舞瓊花搖曳。此書中的行草,別具小行書的精妙嫻雅和大草的恣肆磅礴,用筆更為勁健,顯得氣脈暢通、氣勢充沛。然而此書終究未讓人看到奇縱肆逸,倒像是一個文質(zhì)彬彬、溫文爾雅的君子偶爾狂歡,卻依然能保持整飭有序。

若說仕途的春風(fēng)得意、八面玲瓏,非晚明董其昌莫屬。他三十五歲進士,步入仕途,歷萬歷、泰昌、天啟、崇禎四朝。當(dāng)文征明逝世之后,吳門畫派勢力逐漸減弱,董其昌崛起于華亭,繼續(xù)高舉文人畫旗幟,掀起更為巨大廣闊的波瀾。由于他的政治地位、文化修養(yǎng)和廣泛的交游,使得身兼仕宦高官、藝術(shù)大師、鑒賞名家這三重身份的董其昌,聲譽隆盛在當(dāng)世無人能與之比肩,一舉成為畫壇領(lǐng)袖式人物。他的書畫及其“南北宗論”對明末清初的藝壇影響很大,執(zhí)藝壇牛耳數(shù)十年,其顯赫聲勢更持續(xù)達數(shù)百年之久,并波及到近代藝壇。不少學(xué)者甚至稱其所生活的17世紀(jì)為“董其昌世紀(jì)”。

莫是龍(1537~1587)行書尺牘五通

紙本 手卷 22×92cm 25.5×46.5cm 21.5×45.5cm 21.5×30cm 25×45cm

說明:明代汪道貫上款。

在董其昌周圍,聚集有一批人,比他年長的如莫是龍,和他年齡相仿的如陳繼儒,他們興趣相同,在一起討論,互相啟發(fā),逐漸形成了董其昌的藝術(shù)思想體系,與以其為首繼吳門而興起的云間派。莫是龍年長董十八歲,其父莫如忠為董的書法老師。他的山水得黃公望蹊徑,揮灑磊落;而書法學(xué)鐘繇、二王與米芾。董其昌論其書云:“廷韓則風(fēng)流跌宕,俊爽多姿,醞釀諸家,匠心獨運。”王世貞也曾評莫云卿曰:“是龍小楷精工,過于婉媚,行草豪逸有態(tài)。”大體與董的評價一致。本次上拍的莫是龍《行書尺牘五通》 手卷,可窺其豪逸有態(tài)、跌宕而多姿的行草書風(fēng),字里行間躍出真率之意,較多地展現(xiàn)了自己的個性,甚為可貴。可見莫是龍早于董氏,其書風(fēng)已有宋人意趣。作為云間派的重要一員,他書風(fēng)中透出的消息表明,云間派不僅重視直追二王本源,且從宋人書法中獲取意趣,這些都說明他們具有試圖擺脫趙孟頫籠罩的意識。

董其昌(1555~1636)行書 渥洼馬賦

紙本冊頁(二十頁選十二頁)

1626年作 33.5×16.5cm×20

出版:《咸韶齋藏書畫集》P156~165,上海書畫出版社。

對董其昌來說,趙孟頫則是他終其一生都在揣摩的“假想敵”和試圖超越的對象。及至晚年,當(dāng)自家書法風(fēng)格成熟之后,他終于覺得可與趙孟頫分庭抗禮,論道:“余書與趙文敏較,各有短長,行間茂密,千字一同,吾不如趙;若臨仿歷代,趙得其十—,吾得其十七。又趙書因熟得俗態(tài),吾書因生得秀色。趙書無弗作意,吾書往往率意。當(dāng)吾作意,趙書亦輸一籌,第作意者少耳。”貌似謙虛,實為自負。董其昌的《行書渥洼馬賦》冊頁作于丙寅春二月(1626),七十二歲時。“渥洼”,乃水名,在今甘肅省安西縣境內(nèi)。古代傳說此處產(chǎn)神馬,因此常用“渥洼馬”指代神馬、良馬。《渥洼馬賦》為唐朝大歷十二年(777年)京兆府解試賦。此年京兆府試賦題原為《幽蘭賦》,在考生喬彝“醺醉”的要求下改為《渥洼馬賦》。結(jié)果他“奮筆斯須而成”,寫得極為神速,并留下警句傳世:“四蹄曳練,翻瀚海之驚瀾;一噴生風(fēng),下胡山之亂葉。”考官本欲錄取他為第一名,結(jié)果京兆尹認(rèn)為他鋒芒太露,錄取為第二名。該冊頁前段抄錄喬彝《渥洼馬賦》全文,后段為觀王羲之《玉潤帖》后的書論隨感,以神馬奔騰喻書法之道,渾然天成。全書以清朗潤澤的松煙墨寫就,用筆正是書論中所述“以勁利取勢,以虛和取韻”,靈動飄逸而不乏筋骨,結(jié)字欹側(cè)取勢,跌宕起伏而時出逸筆;章法為其典型的空闊疏朗,乃取法于五代楊凝式《韭花帖》;淡而不虛、以簡馭繁,頗有蕭散簡遠之境,堪稱董氏書法的經(jīng)典之作。

董其昌(1555~1636)茂樹邨居圖

水墨絹本 立軸 136×43.5cm

出版:

1.《董其昌畫集》第二四圖,上海書畫出版社,1989年。

2.《中國名畫家全集·董其昌》P114,河北教育出版社。

3.《董其昌書畫編年圖目》下卷P68,人民美術(shù)出版社。

4.《董其昌書畫集》P213,中國民族攝影藝術(shù)出版社。

5.《董其昌與陳洪綬繪畫藝術(shù)讀解與鑒賞》P44,陜西人民美術(shù)出版社。

著錄:《明清中國畫大師研究叢書·董其昌》P323,吉林美術(shù)出版社,1996年。

說明:上海文物商店舊藏。

在書學(xué)上,董其昌認(rèn)為“淡”是書法的最高境界,“淡之玄味,必由天骨,非鉆仰之力、澄練之功所可強人”。而以“淡”為宗的理念,在其畫學(xué)中亦有所體現(xiàn)。董其昌的畫不注重造型原則,而偏重文人修養(yǎng),關(guān)注筆墨韻味的意境。在水墨絹本立軸《茂樹邨居圖》這幅畫作中,他即重在線條與墨色的處理。墨色與他的書法用墨一脈相承,不用焦墨,而純以淡墨,以保持墨色的純凈;墨色在古拙的絹本上,猶顯得層次分明,拙中帶秀,清雋雅逸。整幅畫作不求形似,抽象意味很濃,讓人體會到筆墨本身所具有的特殊表現(xiàn)力。這種效果與他在書法上所追求的“淡意”正是一致的。

除了董其昌,“明末四大書家”中還有米萬鐘、邢侗與張瑞圖。受心學(xué)大家李贄“童心說”的影響,在晚明復(fù)雜而動蕩的政治背景下,藝術(shù)家們更關(guān)注內(nèi)在真實的自我,這直接導(dǎo)致了尚“奇”的晚明美學(xué)之產(chǎn)生。反映在書法藝術(shù)上,則表現(xiàn)為行草書的振興,書家和作品異彩紛呈,書壇上刮起了一股駭世驚俗的新書風(fēng),把明代書法藝術(shù)推向了新的高度。

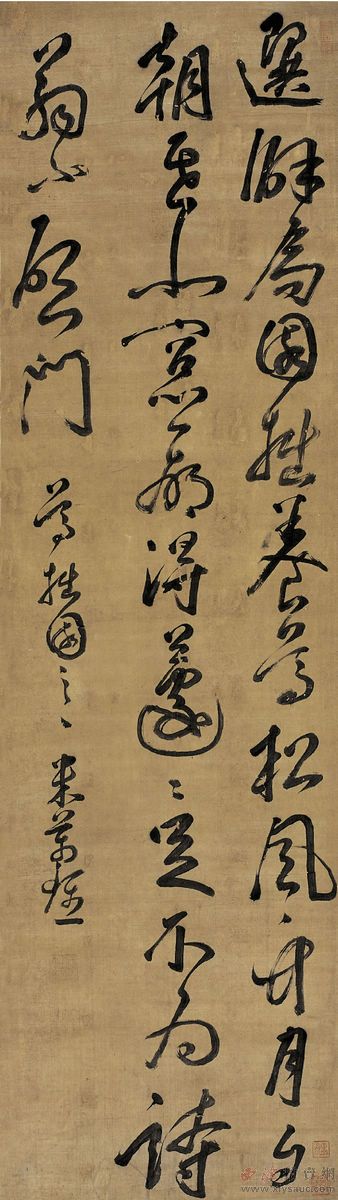

米萬鐘(1570~1628)草書七言詩

綾本 立軸 160.5×45.5cm

出版:《補陁洛伽之室藏書畫》P85,榮寶齋出版社。

說明:清劉位坦、劉銓福父子兩代遞藏。近代胡小石舊藏。

作為“晚明四家”之一的米萬鐘,生平除了書畫,尚有兩個愛好:第一是玩石,第二是修園。這些愛好使慘遭魏忠賢陷害而削籍奪職的米萬鐘,心靈上獲得了很大的慰籍。米萬鐘于京城所筑三所名園,分別為“漫園”、“勺園”、“湛園”。然而在其多幅詩軸中均以“尊拙園之一”、或“尊拙園”為題,或是對上述自家園林的謙稱?在此幅綾本立軸《草書七言詩·尊拙園》中,米萬鐘以連綿不斷的點線將他的兩個愛好——字里行間的不羈天趣與園林家苑的詩情畫意——對接起來。其列行、布白不求勻稱,點化各盡其能,做到了“和而不同,違而不犯”。行筆左右搖擺,線條牽縈連屬;結(jié)體寬博豐勁,大開大合。整體上給人以悠然飄逸、閑散平實之感。其線條輕盈又不失穩(wěn)重,實非人人所能模寫而出。此作曾經(jīng)清劉位坦、劉銓福父子兩代遞藏,后又為已故現(xiàn)代學(xué)者胡小石舊藏,試想如在今人別墅之堂中懸而觀之,又該是如何一番風(fēng)雅。

張瑞圖(1570~1641)行書沈佺期詩

絹本 立軸 168.5×52cm

張瑞圖的個人命運也頗為曲折,一如其書法的縱橫爭折。從官場的一帆風(fēng)順,到受魏黨案牽連而淪徙三年。宦海浮沉令張瑞圖備受責(zé)難。唯一慶幸的是,他在詩文、繪畫、書法等方面的藝術(shù)成就并未因此而埋沒,而是得到世人較為公允的評價。他的楷、行、草及章草等各種書體,在正統(tǒng)審美規(guī)范之外,另辟蹊徑而獨抒性靈,處處充滿奇崛猛烈的個性色彩和強烈的表現(xiàn)欲望。或許是與唐朝詩人沈佺期在人生境遇上的惺惺相惜,《行書沈佺期詩》在表現(xiàn)上顯得尤為得心應(yīng)手,獨具自我面貌。他絲毫不顧傳統(tǒng)的形式法則,筆法上純用偏鋒扁毫,直入直出;在結(jié)體上亦取橫式、左右高低錯落,有意不求勻稱;章法上字形大小相間,長短相雜,有時是一副亂頭粗服的樣子,有時又如急湍奔流。通觀全篇,既字字獨立,又上下呼應(yīng)一貫到底,連綿不絕,形成了迥異前人的密不透風(fēng)而縱橫爭折的豪邁書風(fēng)。總的來說,張瑞圖行草書風(fēng)格的形成實有賴于他獨特的楷書技法,自稱“以行作楷”,用筆盤旋跳宕、縱橫爭折正是他的拿手好戲。在書宗晉唐、《閣帖》盛行的明代書壇,書家的千變?nèi)f化,終不離“二王”正統(tǒng),張瑞圖絕去依傍的另辟蹊徑,則是明末書壇變革中一反常態(tài)的典型實例。他以率性自然的揮運、不拘常法的藝術(shù)表現(xiàn)手段、大寫意的豪邁氣勢,令人耳目一新,同時也表現(xiàn)出社會動蕩、風(fēng)尚巨變時期士人躁動不安的真實心態(tài)。盡管他對后世的影響不及董其昌那樣深遠,但其個性面貌之強烈,迥出時流之外,亦堪稱從未有過的大膽創(chuàng)舉。在他的影響下,其后的黃道周、倪元路、王鐸、傅山等名家輩出,皆能力避董、趙新帖學(xué)的柔媚絢麗之風(fēng),并以高堂大軸的形式,將晚明頗具浪漫主義色彩和世俗情調(diào)的變革書風(fēng)推向新的高潮,奏出了明末清初書壇的時代強音。

陳洪綬(1598~1652)芝僊祝壽圖

設(shè)色 綾本

立軸129×52cm

八大山人(1626~1705)荷花翠鳥圖

水墨 紙本立軸121×66cm

出版:《八大山人畫譜》,日本聚樂社,昭和十五年(1941年)。

說明:清李佐賢、徐恕舊藏。

黃道周(1585~1646)楷書 曹遠思推府文治論

綾本 手卷 1644年作

引首:32×78.5cm 書法:31.5×263cm 題跋:31.5×43cm

出版:《中國書畫家印鑒款識》P1152,第二圖“黃幼平”、第三圖“黃道周印”、第四圖“闕下完人”取自本卷,文物出版社。

說明:

1.吳湖帆題簽,王同愈題引首,沈維賢題跋。

2.孫煜峰、朱孔陽舊藏。

3.附黃道周介紹手抄本一本。

合著這一強音的曲調(diào),本次春拍的“古代書畫”的高潮也將在“明末清初”這一板塊出現(xiàn)。我們除了將推出陳洪綬的《芝僊祝壽圖》,八大山人的《荷花翠鳥圖》;更為難得的是,我們還征集到了黃道周1644年所作的楷書手卷《曹思遠推府文治論》。這個時候崇禎皇帝已自縊于煤山,清兵亦已入關(guān);黃道周是年中秋節(jié)所書此論,未久即自請北上抗清,恐怕此后亦無閑暇再書如此楷書長卷了。此卷不僅名載書史,于明史研究亦有重要價值。前上海文史館館員、收藏大家朱孔陽先生曾于抗戰(zhàn)前收得此書,1938年因抗戰(zhàn)困難期間將此書出讓于滬上知名收藏家閘北電廠董事長孫煜峰先生。也是在此時,孫先生請滬上知名書畫鑒定大家吳湖帆、王同愈、沈維賢分別題簽、引首、題跋。因朱孔陽先生對此書一直念念不忘,后來就以黃道周的兩方名硯將其再次換回;文革期間又曾遭抄家,直至上世紀(jì)八十年代才又歸還至朱家。

明末清初的藝壇,不僅書法家們標(biāo)新立異,掀起了一場張揚個性的藝術(shù)運動,繪畫也出現(xiàn)了由寫實走向?qū)懸猓M而走向個性化和抽象化的表現(xiàn)。藝術(shù)家們筆下所呈現(xiàn)出的多元化表現(xiàn)手法以及從中流露出的頹廢狂肆情緒,卻正是那個標(biāo)榜個性解放思潮和正處于舊王朝崩潰的背景下,文人士大夫們普遍復(fù)雜矛盾心理的真實寫照。在這一急劇的社會大動蕩中,倪元路自殺;黃道周被俘不屈而死;陳洪綬一度入寺為僧;王鐸仕清成為貳臣;另有一大批文人隱居不仕、以遺民自居,例如傅山、徐枋等人。

徐枋(1622~1694)松山觀瀑圖

水墨 絹本 鏡片 154.5×49cm

徐枋,號俟齋,崇禎十五年舉人。其父曾在明朝為官,但隨著明王朝大廈傾覆,在“忠臣不侍二主”的道德觀支配下,于順治二年,成了明朝的殉節(jié)之臣。雖是舉人的徐枋,心懷國破家亡之仇但又對現(xiàn)實無可奈何的心情,走上了一條當(dāng)時很多遺民畫家都選擇的道路,或遁跡空門,或歸隱山林,如閑云、野鶴,終日以山林為伴,以賣畫自給,永不入城市。其門人潘耒曾言:“徐俟齋先生文章書畫妙天下,時人以重幣購之,不肯落一筆。” 徐珂《清稗類鈔》亦言其畫“宗巨然,間法倪、黃。自署秦余山人。得其遺墨者,視如拱璧”。可見其畫在當(dāng)時就極為罕見。水墨絹本立軸《松山觀瀑圖》為徐枋一次游山訪池的臥游圖。全幅用筆整飭工致,不帶一絲火氣,墨色明凈秀雅,溫文到了極點。圖中上半段留白處,以瘦硬神傲、屈折蕭疏的行書寫下游記一篇,與下方圖景兩兩相照。前半篇描述天池之美,此乃畫面的上半段的遠景峰巒;后半篇記錄了游山的過程,即畫面的中、近景:從平地,到谷口,經(jīng)青道長松,路過椽椽茅屋,終至半山開闊處瞭望平臺,端坐其上、遙望絕壁,這樣悠閑、恬靜,亦人亦仙的生活,其中自有作者的消遣、寄托,也赫然是他自己隱居生活的寫照。

清初的山水畫流派紛呈,名家迭出。在眾多的流派和名家中,名聲和影響力最大的,要數(shù)清六家,即“四王吳惲”。“四王”是指王時敏、王鑒、王翚、王原祁,“吳惲”是指吳歷和惲壽平。“四王”因仿古的繪畫傾向而招來泥古、保守的非議。其實,“四王”(尤其是王翚和王原祁)的繪畫格局是前人所沒有的,在當(dāng)時的確給人耳目一新的感覺。粗粗看來,“四王”的繪畫審美意識和創(chuàng)作傾向是一致的。但嚴(yán)格地講,在大前提一致的情況下各有不同的追求。王時敏和其孫王原祁刻意在黃公望的情調(diào)里陶冶自己的風(fēng)格,為婁東派的祖師。王鑒以董源、巨然的傳統(tǒng)為歸依。王翚雖然為王時敏和王鑒的弟子,卻不拘泥于師門,自創(chuàng)派別,是為虞山派;而他也是“四王”中對古代繪畫了解得最全面和系統(tǒng)的一位。他在傳統(tǒng)的法度中陷得最深,所以對傳統(tǒng)法度的精神也領(lǐng)會得最透徹,他發(fā)掘了傳統(tǒng)中最精華的東西,并融解了自我之后又對傳統(tǒng)作出了理想的詮釋,既古意盎然,又不失自己,這正是王翚的特點,也是王時敏、王鑒夢寐以求的。

王 翚(1632~1717) 仿倪高士山水

水墨紙本 立軸 1716年作 78×46cm

出版:《支那書畫》第二十三圖,日本西東書房,大正五年(1916年)。

說明:姚之麟、季錫疇、蕭壽民等舊藏。

王 翚(1632~1717) 楊 晉(1644~1728) 石亭圖

設(shè)色紙本 手卷 1717年作

引首:37.5×72cm 畫心:37×185.5cm 題跋:37.5×60cm

說明:翁同龢、吳蔭培、吳郁生、趙宗健題跋。

此次春拍的“四王”作品中,比較有意思的是王翚晚年的兩件作品,一是作于丙申1716年的《仿倪高士山水》;另一件是由王翚起稿,最后由其弟子楊晉完成的《石亭圖》。其實王翚早年不太仿倪瓚,只是在與摯友惲壽平等切磋古人畫法時,偶爾為之。然而在畫《仿倪高士山水》時,他已經(jīng)八十五歲,自己也說:“老來轉(zhuǎn)覺筆頭癡,作畫如同寫草書。”雖年老體弱,所畫日趨老道,然其畫荒率簡淡,正符合倪瓚筆意;所以這樣的晚年作品,反倒不可能是代筆之作。王翚在題跋中又說倪瓚“其畫幽微高淡,近代惟董文敏酷類之”,正是典型的南宗文人畫一路。17世紀(jì)以來,東渡的一些畫僧將中國的文人畫傳入日本,并在18世紀(jì)的江戶時代中期在日本本土發(fā)展壯大起來,成為日本藝術(shù)的重要一支,稱之為南畫。19世紀(jì)末20世紀(jì)初葉,日本漢學(xué)在考古學(xué)研究的發(fā)展下再次興盛,羅振玉和王國維在僑居日本以及與日本學(xué)術(shù)界交往過程中,也促進了大量的中國古字畫在日本的流傳,尤其是與日本南畫淵源頗深的文人畫。王翚《仿倪高士圖》正是在這樣的背景下,歷經(jīng)清代姚之麟、季錫疇遞藏之后,于1916年在日本西東書房的《支那書畫》圖錄中被出版,為第二十三圖;此后,又被云南望族蕭壽民收囊其藏品中。

設(shè)色紙本手卷《石亭圖》的誕生也頗具傳奇色彩。據(jù)楊晉題跋所言,此卷本來是王翚畫給劉松(字石亭)的,或許是年高事多,沒有畫完就擱置了數(shù)年,直到王翚作古,上款人前來索畫,作為弟子只能補筆完成以彌遺憾。此作前后經(jīng)由趙宗健、翁同龢、吳郁生鑒定題跋,吳蔭培作引首。這些鑒藏家們的題跋不可不讀,個中信息對解讀該畫,甚至研究王翚畫史都至關(guān)重要。例如趙宗建即道出此作上款人“石亭姓劉名松,吾邑人,亦善繪事,與石谷同時,予家藏有虞山八景,即其遺墨也。”而關(guān)于王翚作此畫的時間,他認(rèn)為,“此卷石谷為其作圖,未竟而西亭補之。筆意荒率,想其去歿時不遠矣。”翁同龢則將此畫與他在京師所見十多幅楊晉為王翚補筆之作進行比較,認(rèn)為“此卷林屋松針,點染具足”和那些 “蒼勁高簡,直可奪真” 的補筆較為一致,只有竹子是王翚的真跡,“荒率中別饒氣韻也”。另外,翁同龢還從楊晉所題年款“丁酉(1717)秋日”的線索判別,錢氏《疑年錄》與《歸愚墓志》中所載王翚卒之時間,都不準(zhǔn)確。

由于清代,篆、隸古跡和魏晉南北朝碑、志的發(fā)現(xiàn)逐漸增多,和清廷大興文字獄的反作用,導(dǎo)致了古文字學(xué)和金石考據(jù)之學(xué)的興盛,從而出現(xiàn)了日益增多的兼精這兩門學(xué)問的書畫家。又由于帖學(xué)盛極而趨于衰退,篆、隸古體及碑學(xué)的興而代之也正適時,所以,社會諸方面的客觀條件與書法審美趣尚變化的逆反規(guī)律的共同作用,促進了篆、隸書在清代的全面復(fù)興和碑學(xué)大潮的形成。篆、隸古體既獨立發(fā)展,又成為碑學(xué)書風(fēng)中的一個不可忽視的重要組成部分。它既是碑學(xué)的前鋒,又滲透碑學(xué)書法,成為其書美內(nèi)涵的重要構(gòu)成因素。清代的篆、隸復(fù)興,以隸書首先取得突出的成果,清初的鄭簠是第一位隸書大家,是碑學(xué)書法的先驅(qū)者。其后,則有金農(nóng)、鄭燮為代表的“揚州八怪”,形成文人書畫家的群體,不僅在繪畫方面變古出新,同時又在書法上標(biāo)新立異,尤其在隸書以及在真、行書法上有出奇的創(chuàng)造。

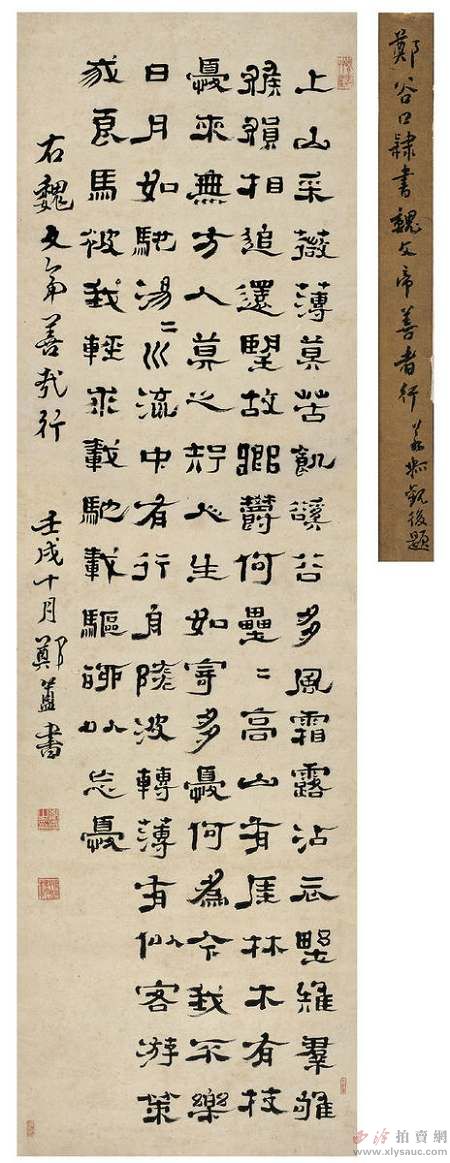

鄭簠(1622~1693)隸書 魏文帝善哉行

紙本 立軸 1682年作 181.5×54cm

說明:吳璧城舊藏,若瓢題簽。

鄭簠在清代書法史上的地位是具有決定性價值的。我們單獨地看鄭簠的隸書作品,并不覺得有什么特殊之處,但將其隸書作品置于元、明人的隸書作品之中,即會感到其中的不同凡響。其隸書的可貴之處,在于能通過訪碑、探碑中,認(rèn)識到原碑隸書的真諦,得以沖破唐宋以降隸書創(chuàng)作風(fēng)格單一、沿襲不變的局面,并參以草法,形成自己的有別于前人的風(fēng)格。從鄭簠《隸書魏文帝善哉行》中,我們能感受到漢《曹全碑》流暢秀逸的書風(fēng);而其草書筆法又使得筆劃的提按變化更加明顯,橫畫的“燕尾”捺筆以及有些筆劃的末筆,一任鋒穎掃出飛白而不加修飾,更得漢隸自然、隨意之精神;和明代隸書整飾敦厚的書風(fēng)相比,更清新、更富有活力。鄭簠的隸書以新體面貌出現(xiàn),震撼了當(dāng)時的整個沉悶的隸書書壇,一時學(xué)其書風(fēng)者甚眾。

杭州金農(nóng)比鄭簠晚生六十年,鄭簠所獨立倡導(dǎo)和影響的清初隸書書壇已經(jīng)蘇醒,當(dāng)然,金農(nóng)也不會不受其影響,作為“揚州八怪”一杰的金農(nóng),畫怪、書怪,性格更怪,由他孤傲不群的怪性格,更不會步人后塵而安于平淡,他也像鄭簠那樣,在隸書的領(lǐng)域中開始超越,超越時風(fēng),超越鄭簠,直追前賢,逐漸創(chuàng)造出自己特別的隸書風(fēng)格。以其自己的話來說,即:“恥向書家作奴婢”,終于成為清代中葉碑學(xué)三鼎足之一。

金農(nóng)(1687~1763)隸書 集毛詩

紙本 立軸 1755年作 106.5×49cm

說明:蔡晨笙舊藏,向迪琮題跋。

金農(nóng)的隸書冠絕一時,包世臣《藝舟雙楫》列其隸書于逸品上。以竹廬先生黃震為上款人的《隸書七言聯(lián)》,靈潤流暢、橫畫與捺畫皆寬平,起筆、收筆處又著意直切成形;直畫則細挺,長撇和勾畫等細勁鋒利;短撇則側(cè)筆飽滿,尖銳出鋒,但其字外形尚為方形兼有扁狀。而《隸書集毛詩》則進一步將字形立起來直立起來,為長方形,有的字甚至十分修長,而其行距緊、字距寬仍為原法。在用筆上的變化,表現(xiàn)于在扁平方切中更求渾厚,橫畫間平行時不厭其緊密,造成濃重的“黑”的塊面,而使字中筆劃間的空隙(白)顯得十分珍貴,并與字與字間的大塊面的“白”形成強烈對比。此外,他又以細長而尖銳的撇、勾筆劃的形態(tài),以及各種點畫起筆落鋒處和收筆出鋒處的尖利筆鋒出入形態(tài),在其中起著變化與提神的妙用,再加上其濃墨厚重的用墨法,從而造就了完美而獨特的冬心“漆書”風(fēng)格。此種筆法,得力于《國山》《天發(fā)神讖》兩碑,截毫端而作字,字法奇古,其風(fēng)骨神韻,鈍崛峻整,剛健清新。粗看似粗俗簡單,無章法筆意可言,其實是大處著眼,剔除細節(jié),直取磅礴氣韻,恢宏奇雄的氣勢,深樸古拙的金石趣,都融合在黑、厚、重的格調(diào)之中,非有驚人膽魄者焉能為之。

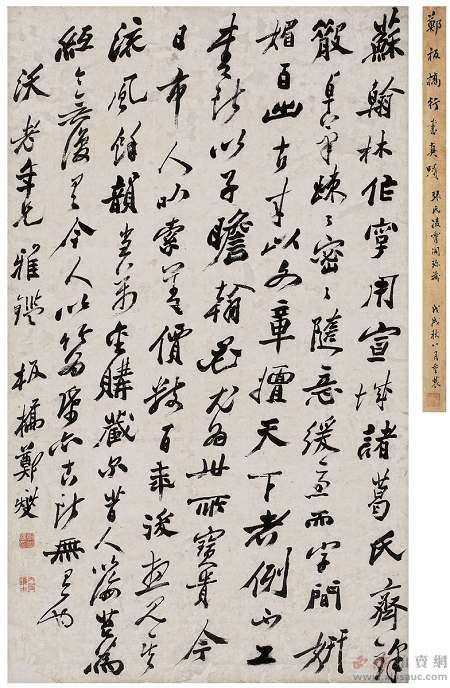

鄭板橋(1693~1765)行書 論蘇軾書

紙本 立軸 173×101.5cm

出版:《咸韶齋藏書畫集》P180,上海書畫出版社。

“揚州八怪”中,最讓坊間津津樂道的是鄭燮(鄭板橋),他的“難得胡涂”早已成為一句流傳深遠的處世箴言。鄭燮的詩、書、畫俱佳:其詩寫得通俗明白,意境高超;書法自創(chuàng)“六分半書”,繪畫以蘭、竹為主,而且全用水墨。鄭燮的楷書取法歐陽詢,考中進士以后,深感“蠅頭小楷太勻停,長恐工書損性靈”,便不再書寫整齊拘謹(jǐn)?shù)目瑫D(zhuǎn)向個人風(fēng)格的表現(xiàn)。中年以后,板橋?qū)λ未K軾、黃庭堅兩家書法用力尤多,并創(chuàng)造出駭世驚俗的“六分半書”。《行書論蘇軾書》妙在鄭燮以出自蘇法的“六分半書”試論蘇軾的書法。其點畫敦厚粗壯多源出東坡,頓筆、翻轉(zhuǎn)也純是蘇法;撇撩及長橫欹側(cè)取勢,兼用提按戰(zhàn)抖之法,則脫化于黃庭堅;融入的隸書,除字形方扁和橫筆、捺腳多有波磔挑剔以外,許多字的結(jié)構(gòu)都采用篆隸寫法,以示古雅脫俗。

鄭燮(1693~1765)竹石圖

水墨紙本 立軸 47.5×71.5cm

鄭板橋的畫構(gòu)圖奇險,不拘一格,一生只畫蘭、竹、石,認(rèn)為蘭四時不謝、竹百節(jié)長青、石萬古不敗。他“不學(xué)他技,不宗一家”,畫的竹是“鄭竹”而非蘇竹、文竹。《竹石圖》中,其竹造型削繁就簡。竹葉一筆勾成,竹竿細挺有韌性,而葉肥如柳如桃葉,具不似之似之妙。鄭板橋說其竹“無所師承,多得于紙窗、粉壁、日光、月影中耳”,并根據(jù)長年的創(chuàng)作實踐,總結(jié)出“眼中之竹”、“腦中之竹”、“手中之竹”三個階段,主張“意在筆先”,特別強調(diào)書畫要表現(xiàn)“真性情”、 “真意氣”,他筆下的竹往往就是自己性情氣質(zhì)的化身,有一股倔強不馴之氣。鄭燮的畫,和他的詩文和書法是融為一體的,他的蘭竹,是書法的形象化,同樣,他的書法也可視作蘭竹的抽象體,而畫上的詩跋、文跋,是意境的點化、升華,是詩情畫境書意的統(tǒng)一體。他說自已有“掀天揭地之文,震電驚雷之字,呵神罵鬼之談,無古無今之畫”,看來是恰如其分的。

羅聘(1733~1799)溪山清秀圖

設(shè)色紙本 立軸 49×28.5cm

羅聘為金農(nóng)的入室弟子,為數(shù)不多的揚州籍畫家。金農(nóng)儒、道、佛交織于一起的思想深深影響了羅聘,他經(jīng)常在其書畫上使用“兩峰道人”、“花之僧”等落款。晚年的羅聘以“心學(xué)”為基礎(chǔ),泯滅了流派的界限,見好學(xué)好。他尤其鐘愛黃公望,家藏黃公望真跡,一直帶在身邊時時揣摩,《溪山清秀圖》水墨淋漓,略得黃公望筆墨,而其山勢嵯峨迭嶂的大角度傾斜,卻尚有幾分“揚州八怪”的“怪”味。其晚年山水畫的還開創(chuàng)了表現(xiàn)人物的人物城市山林畫和人物山水畫,并深深影響了后世同光年間的倪墨畊、晚清海派任伯年、吳門吳待秋、民國初年浦儒等人的人物山水畫。羅聘晚年的繪畫無論是創(chuàng)作思想,還是反映之物乃至創(chuàng)作手法都不是揚州八怪的傳統(tǒng)法則。這一變法,恰恰意味著揚州八怪這個藝術(shù)流派的終結(jié)和消亡。

奚岡(1746~1803)空山讀書圖

水墨紙本 立軸 94.5×46.5cm

出版:《藝海名家書畫精選》P13,西泠印社出版社。

說明:錢鏡塘舊藏,吳湖帆題簽。

稍晚于揚州畫派的興盛期,在金農(nóng)的故鄉(xiāng)杭州,出現(xiàn)了一批以丁敬為首,治印宗漢法而參以隸意的篆刻家,俗稱“西泠八家”。 他們治印講究刀法,善用切刀表達筆意;其印風(fēng)格方中有圓,蒼勁質(zhì)樸,古拙渾厚,別具面目。他們的篆刻藝術(shù)風(fēng)格又被稱為“浙派”,是清代以杭州為中心的篆刻流派,直接開啟了近代篆刻,對篆刻史的影響極為深遠。“西泠八家”之一的奚岡以篆刻家兼涉繪事。他九歲就能作隸書,潛研漢碑,晚年才致力繪畫。其水墨紙本立軸《空山讀書圖》曾為錢鏡塘藏品之一,由吳湖帆題簽,其風(fēng)格具有元人之意,卻得益于筆下的金石之氣,而顯得與猶為瀟灑自得,與當(dāng)時模四王者格局不同。這種以金石入畫的方法,對道咸以后的繪畫中興著實有著開啟之功。

金石書跡大量出土和被發(fā)現(xiàn),始于自乾嘉之交至光緒中一百年左右,從而迎來了碑學(xué)書法的繁盛期。在此期間,書家和金石學(xué)者的訪碑尋古之舉也遠甚于前期。從而,金石學(xué)、古文字學(xué)空前地發(fā)達。鄧石如在篆、隸、真、行、草諸體上的成就,給繁盛期的碑學(xué)書家樹立了楷范,尤其是其篆書與真書的筆法建樹,給這一時期的書家開辟了一條新路。在他之后的碑學(xué)書家大多在不同程度上受到他的影響,這成了這一時期碑學(xué)書風(fēng)的基本特點。這時期的碑學(xué)書家在“碑”的領(lǐng)域中自由采取,廣為吸收,創(chuàng)造各自的個體風(fēng)格,十分活躍。如龔晴皋、伊秉綬、陳鴻壽、吳讓之、何紹基、楊峴、俞樾、張裕釗以至趙之謙,形成了一個競奇斗艷的局面。其中,伊秉綬的隸書、吳讓之的篆書、何紹基的行書、張裕釗的真書,各造其極,而以趙之謙為諸體并擅的巨匠,代表盛期的最高成就。

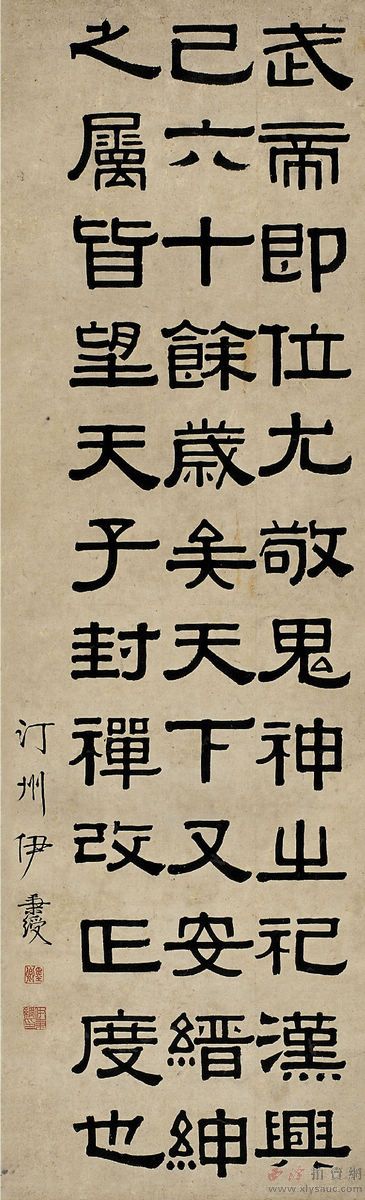

伊秉綬(1754 ~ 1815) 隸書 節(jié)錄漢書郊祀志

紙本 立軸 120×36.5cm

出版:《金石家書畫集》第五集,西泠印社珂羅版,1924 年。

說明: 高野侯舊藏。

伊秉綬的隸書,于漢碑廣為臨習(xí),經(jīng)歷了較長一段時間的學(xué)習(xí)與探索過程,最后在五十歲左右找到了適合自我個性的書路——方正雄偉。其書一般強調(diào)結(jié)字的方正和飽滿,但又常根據(jù)上下左右的字與字之間的關(guān)系,隨機應(yīng)變地處理字形的扁平、豎直或正方。在《隸書節(jié)錄漢書郊祀志》中,伊秉綬極力消除隸書富有時間節(jié)律的動感特性,所作隸書都刻意泯去作為隸書特征的蠶頭雁尾和波磔挑法,只在點畫末端微微保留了卷曲上揚的筆勢。在纖徐內(nèi)斂、幾乎不作任何夸張的中鋒運行過程中,伊秉綬徹底打破了漢隸筆勢凌厲、翩躚飛舞的用筆基調(diào)和鮮明的節(jié)奏變化;端嚴(yán)肅穆的廟堂之氣,也被成功地轉(zhuǎn)化為極具書卷氣息的靜穆悠遠之境。與此同時,在結(jié)字、章法的中間處理上也進行了相應(yīng)調(diào)整。他將隸書的筆劃概括成直線、彎弧和圓點三種形態(tài),在突出橫、豎、撇、捺等骨干筆劃的同時,將其他點畫化為彎弧或點筆;在數(shù)點排列的情況下,更是極力壓縮所占空間,盡量簡化動作,使之成為名副其實的“點”。與此同時,還將單字內(nèi)部的筆劃向四周擴張擠壓,形成中宮疏朗、外勢飽滿的視覺效果,并在雄壯寬博的基調(diào)中,使彎弧、圓點起到活躍氣氛、畫龍點睛的藝術(shù)效果。而從其作于五十歲嘉慶八年時,上款人為云岡先生的《隸書五言聯(lián)》中,我們更能體會到伊秉綬對漢隸精神的領(lǐng)悟力,也對世人稱其“儀態(tài)敦厚,骨氣洞達”、“愈大愈壯,氣勢恢宏”的評價有了較為清晰的認(rèn)識。

趙之謙一生僅五十六年光陰,但其在學(xué)術(shù)與藝術(shù)方面的貢獻卻是巨大的。他的成就尤表現(xiàn)在其書、畫、篆刻上。其畫擅寫意花卉,兼及山水、人物,或雙勾、或沒骨,或重彩、或純墨,隨意變通,用筆兼用篆、隸、北碑法,頗多新法異態(tài)。篆刻更為鄧石如之后的又一高峰,其借鑒、取法之廣,幾乎包括所有當(dāng)時能見到的周、泰、漢、魏、六朝南北各種刻鑄銘文,對清末及民國篆刻藝術(shù)的空前興盛有開啟之功。其書法則并擅真、行、篆、隸,均自立一體,有獨特的筆法與意趣,為碑學(xué)書家中最富有藝術(shù)想象力和表現(xiàn)力的一位大師。

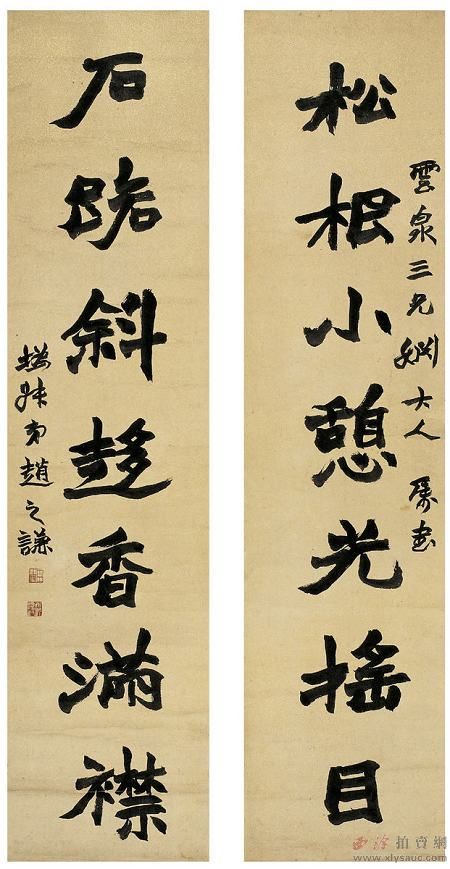

趙之謙(1829~1884)行書 七言聯(lián)

灑金紙本 對聯(lián)

125×30cm×2

趙之謙的篆、隸、行(包括行草)三體皆是以其真書筆法——從北碑中錘煉出的筆法而為,故而形成了其篆、隸和行書風(fēng)格的基本特征。這一新創(chuàng),在之前則沒有先例。其北碑筆法本含有隸意,而他變?yōu)榫哂凶晕绎L(fēng)格特征的真書筆法,再反過來以此法作隸書、篆書,創(chuàng)造出具有強烈個性特征的篆書、隸書風(fēng)格。而用以作行草,又造就了獨特的行草體形與用筆運動節(jié)律,北碑筆法成為其“一以貫之”的個性筆法。觀其為云泉三兄姻大人所書的《行書七言聯(lián)》,用筆渾厚蒼勁、方中寓圓;而結(jié)體橫勢生態(tài)、直折圓轉(zhuǎn)、俯仰斂縱,變化不可端倪,章法則忽疏忽密、錯綜參差,富于隨意之趣,令人嘆服。北碑行書,以金冬心為初試,到了趙之謙手中可謂變法成功。而其行草能作大字,氣勢磅礴,又非金農(nóng)所能。北碑行書從此則自成系統(tǒng),它打破了向來行草書為帖學(xué)所壟斷的局面,開辟了一個新的行草世界。

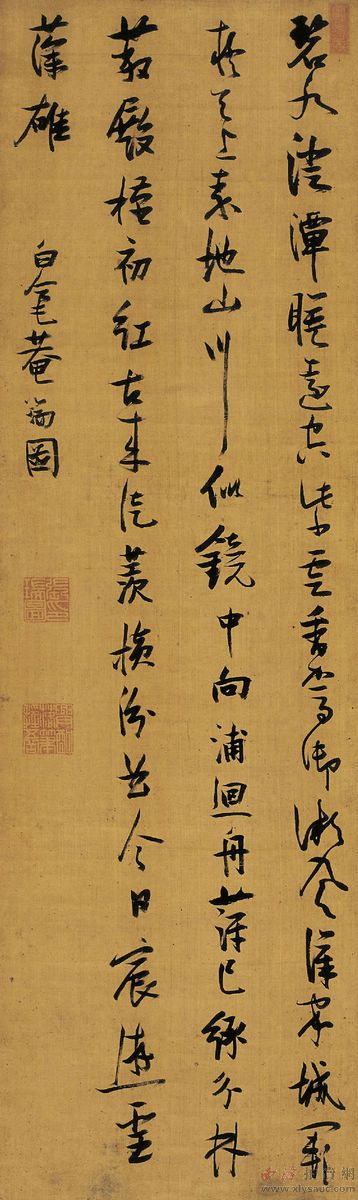

趙之謙(1829~1884)桃花綠柳圖·瑞瓜圖

設(shè)色紙本 成扇 1865年作 17×50cm

說明:白恩佑上款。

而論及趙之謙的繪畫,去年西泠秋拍的《異魚圖》尚令人記憶猶新。雖然其最后的成交價并非趙之作品交易的最高價,然而單就此作在藝術(shù)家生涯中的重要性,以及在沉寂多年后戲劇性的重現(xiàn),足以讓所有以為此作已毀于二戰(zhàn)中的同好,均驚喜不已。《異魚圖》將溫州海產(chǎn)中的海脪、劍鯊、虎蟹等稀見之物一一寫生,充滿著生活氣息。這類世俗化的作畫題材取法于徐渭、朱耷、揚州八怪等清中期各家,亦受制于市民文化和商品經(jīng)濟的發(fā)展所求。靠賣畵維持生活的趙之謙,不得不從早年的山水轉(zhuǎn)向吉祥喜慶的牡丹、芍藥、荷花、菊花等題材,并擴大到日常蔬果,如瓜果、蘿卜、竹筍、菠蘿、大蒜、白菜等。而作為一名學(xué)術(shù)有成的金石學(xué)家,又使他繼承了由乾嘉學(xué)者發(fā)端而來的“金石入畫”藝術(shù)審美觀,并用這種審美觀系統(tǒng)地審視明清以來的寫意花鳥傳統(tǒng),從而加以改造,使得繪畫筆墨中點、線、面的形態(tài)由松散轉(zhuǎn)為凝練。例如白恩佑上款的成扇《桃花綠柳圖·瑞瓜圖》,其繪瓜果,則筆墨厚樸、筆力雄健,題識書法亦古拙厚重、個性強烈;而繪桃花綠柳,則筆墨放縱,灑脫自如,色彩濃艷;花朵枝葉偃仰柔勁,各盡其妍。無怪乎潘天壽評其為“以金石書畫之趣,作花卉,宏肆古麗”。趙之謙正是以書法篆刻之審美,去闡釋花卉果蔬之意趣,可以說是自張彥遠提出書畫同源之說以來,書畫結(jié)合的又—個典范;而其題材的新穎與濃郁的色彩,既是對揚州畫派的繼承和發(fā)展,又開創(chuàng)了下一個時代“海上畫派”之濫觴。